Der Januar 2026 war kalt mit viel Schnee – und dennoch zu trocken

Fotos von Annette Mokross

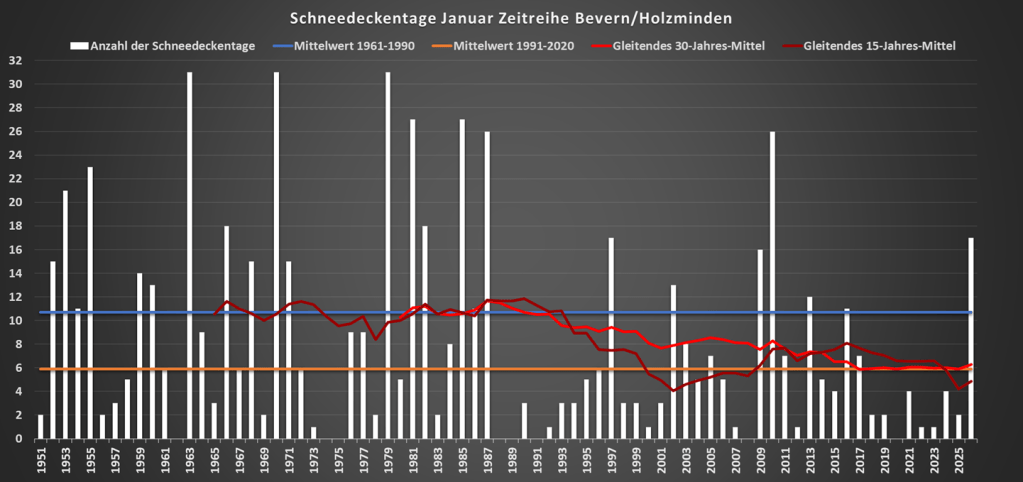

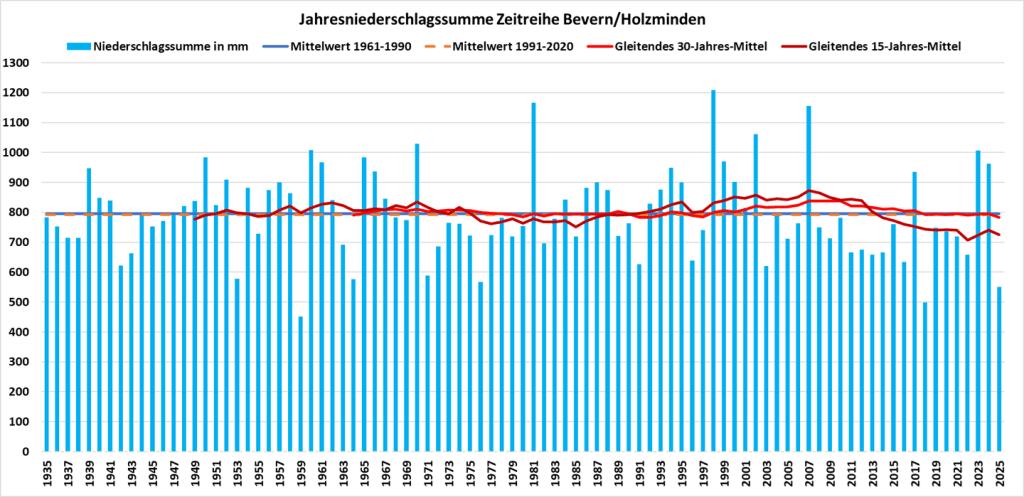

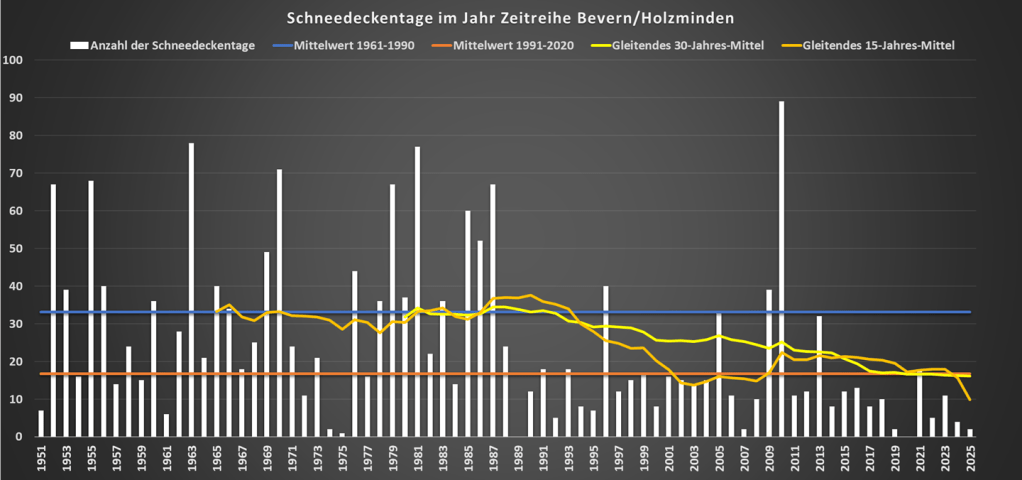

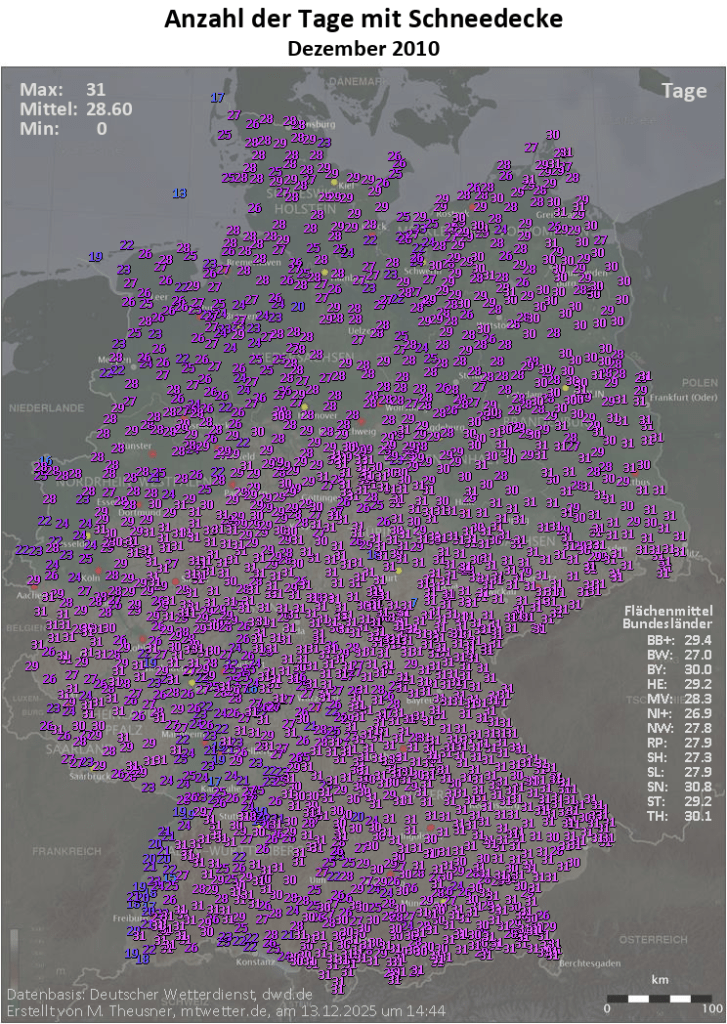

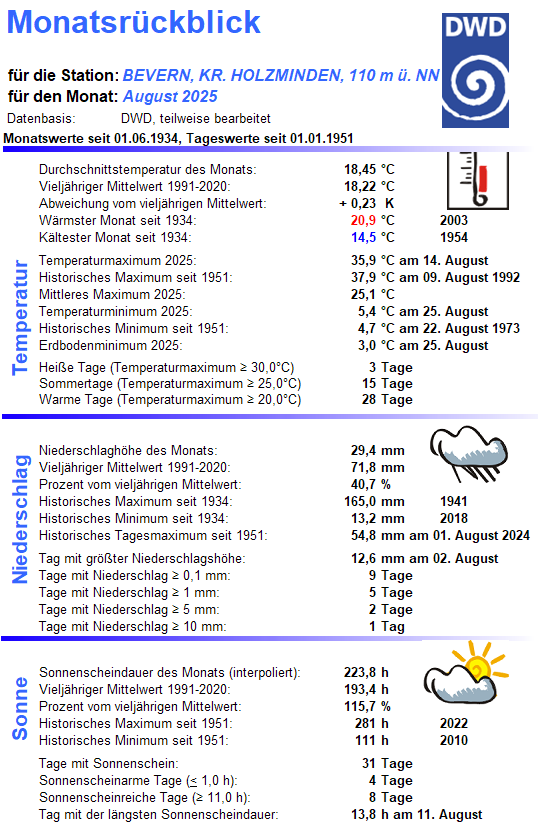

Verschneite Straßen, Unwetterwarnungen, Unterrichtsausfall an den Schulen – der Januar zeigte in diesem Jahr im gesamten Kreisgebiet sein hochwinterliches Gesicht, das in den letzten Jahren weitgehend verborgen geblieben war. Gemessen an der Zahl der Schneedeckentage war es in den Niederungen der schneereichste Januar seit 2010, im Hochsolling immerhin noch seit 2017, als es kreisweit den letzten noch kälteren Januar gab. Eine vorübergehende Milderung zur Monatsmitte verhinderte in diesem Jahr einen noch winterlicheren Verlauf. Trotz der ungewöhnlich hohen Schneebilanz blieb die Niederschlagssumme wieder deutlich unter den langjährigen Mittelwerten, während sich die Sonne überdurchschnittlich häufig zeigte.

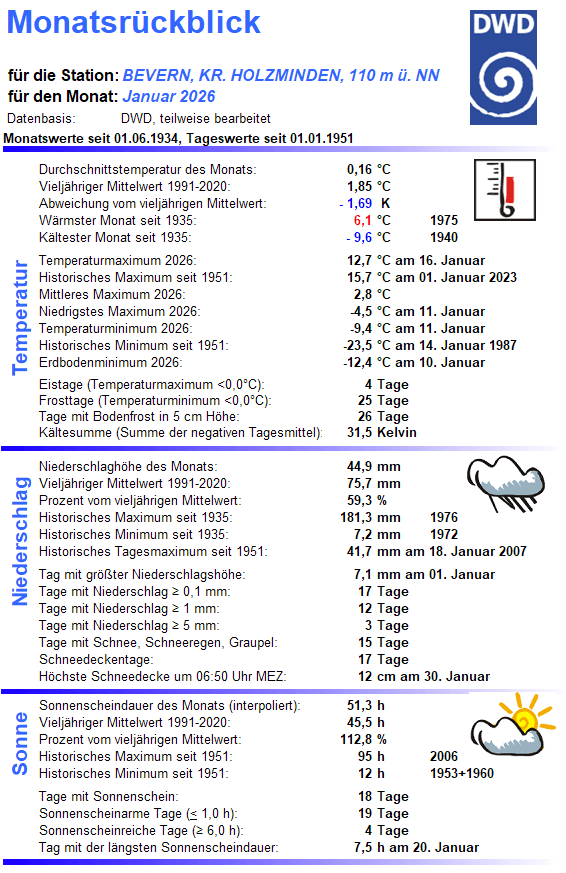

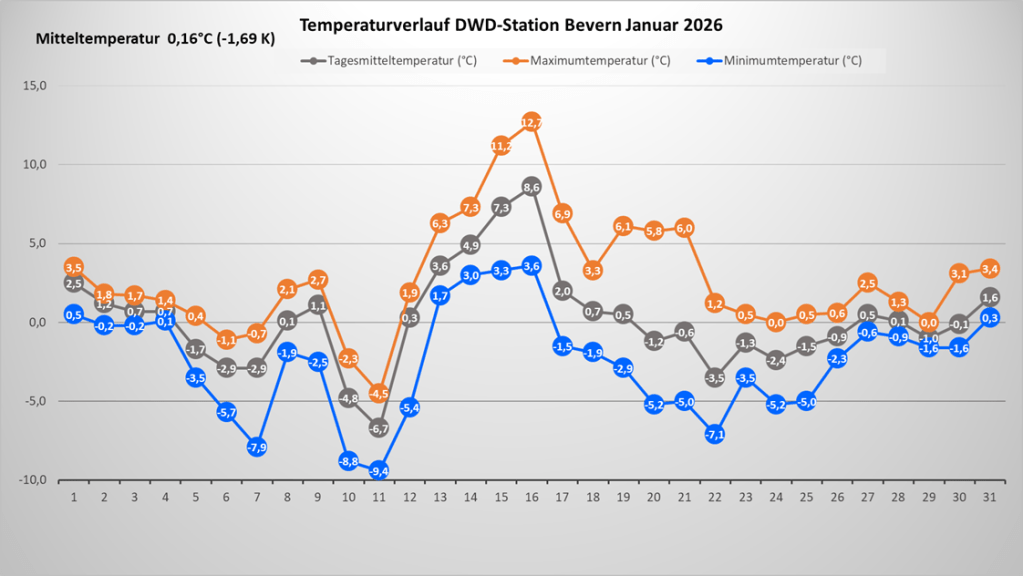

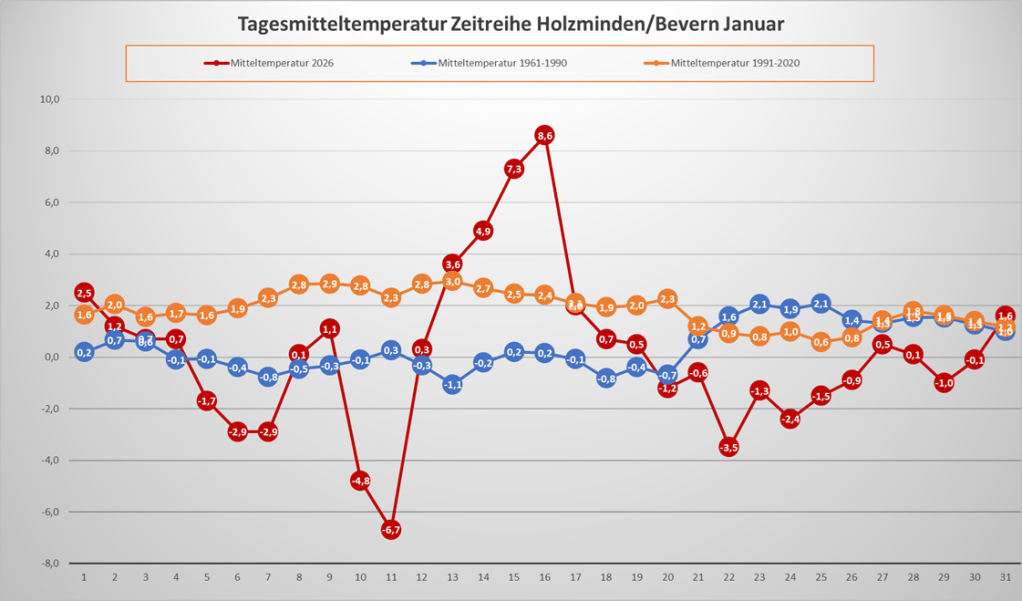

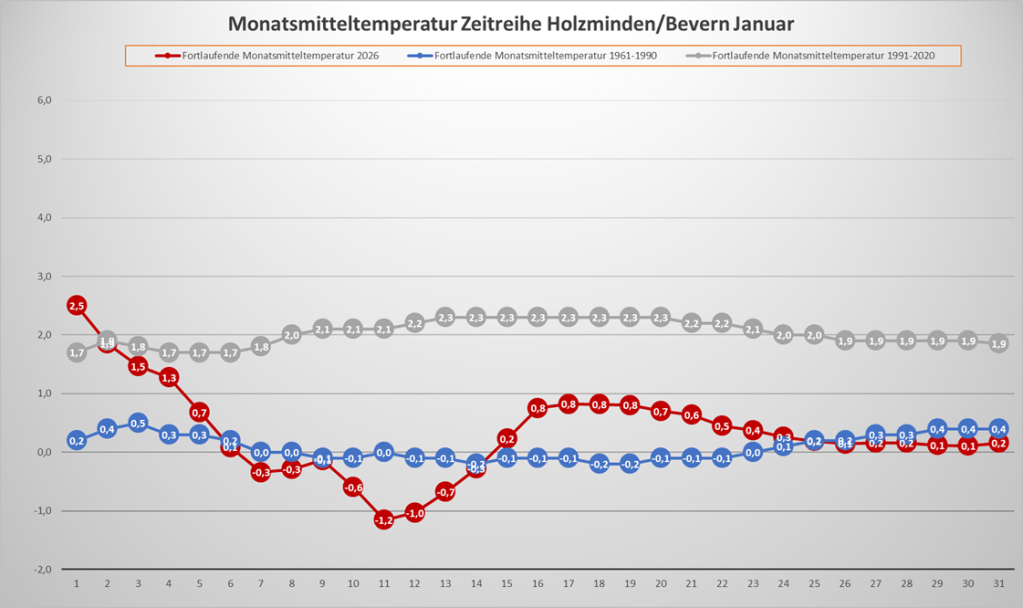

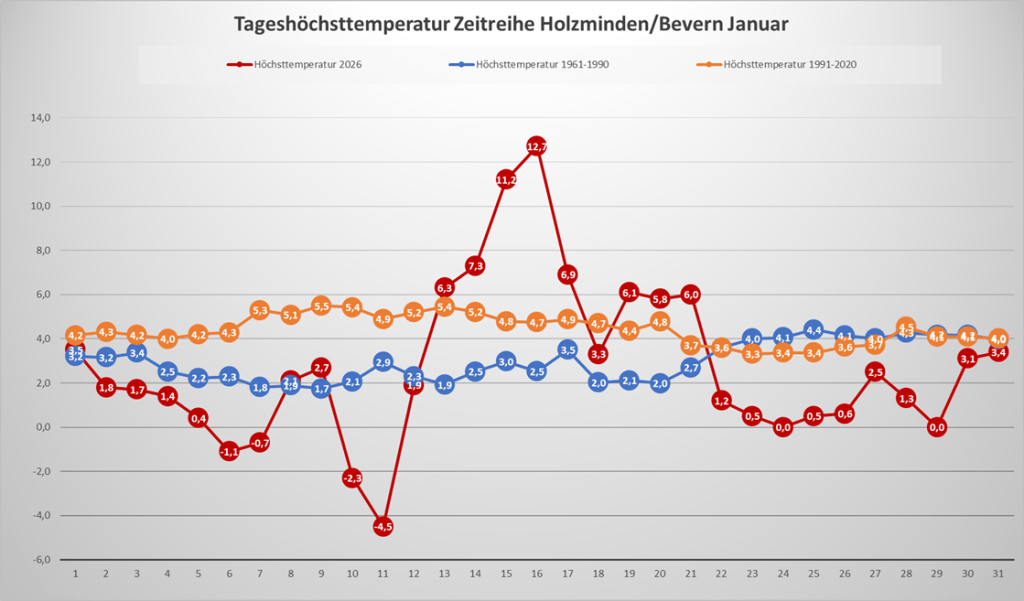

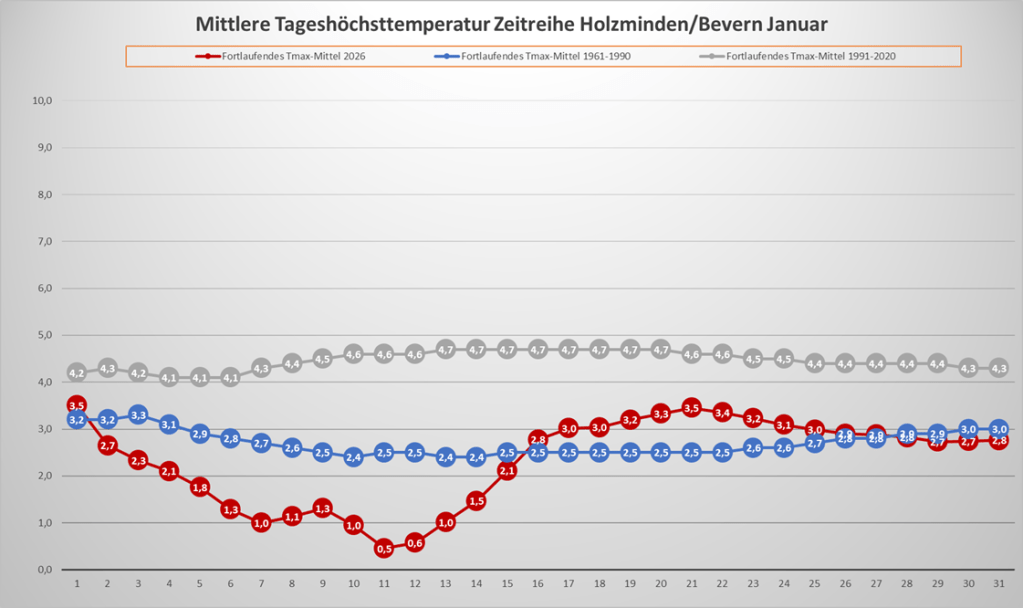

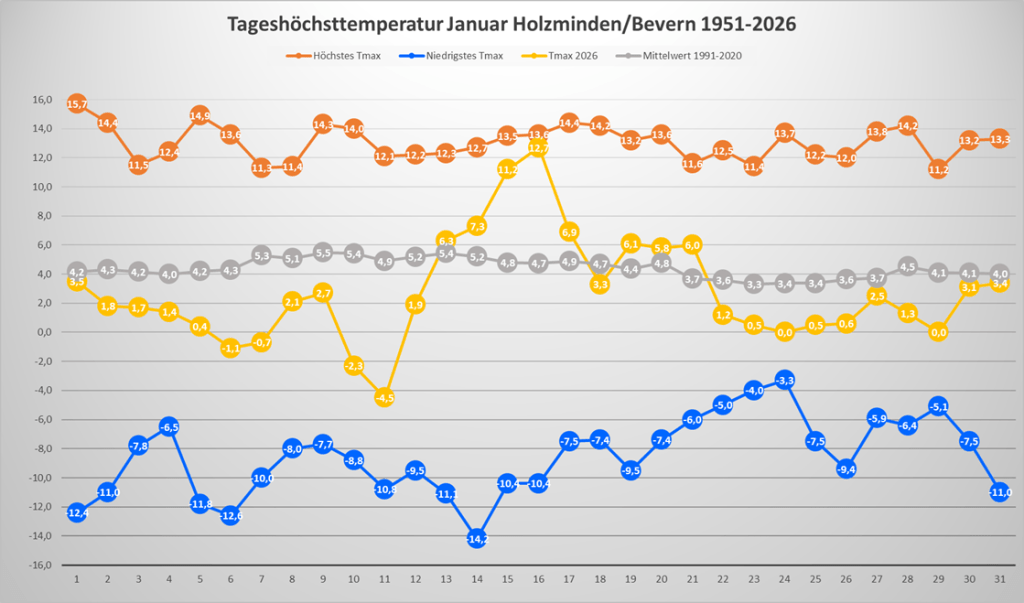

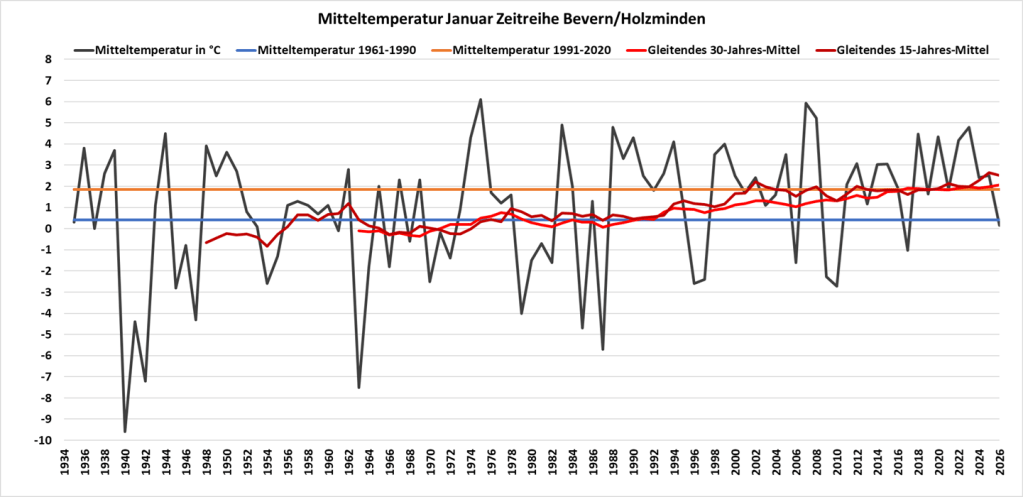

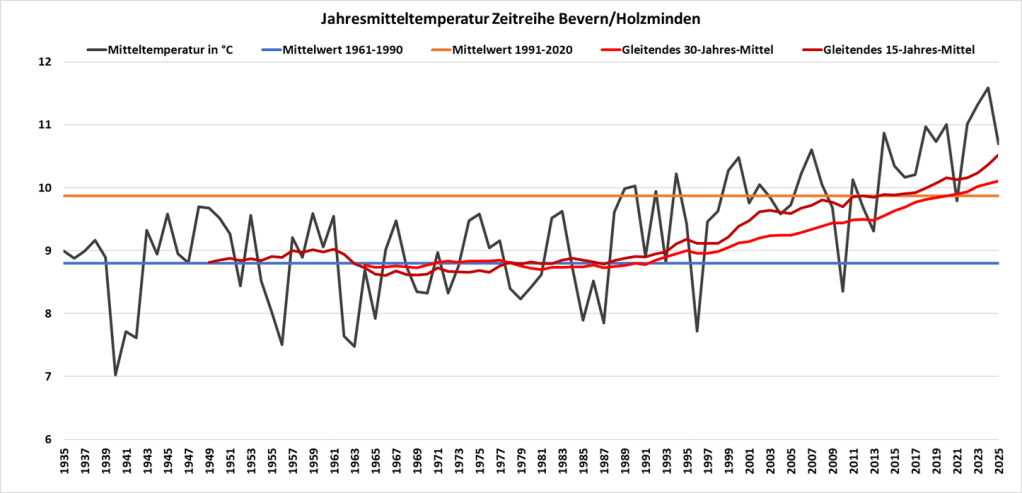

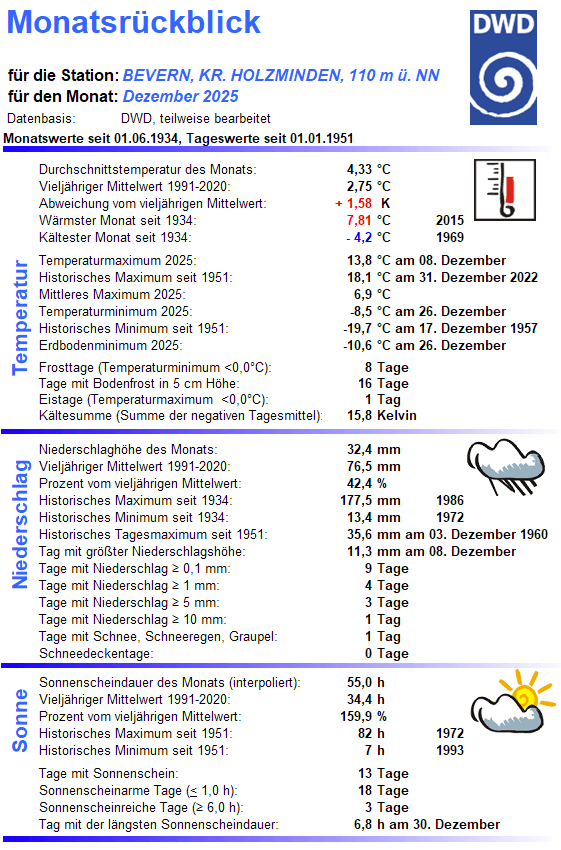

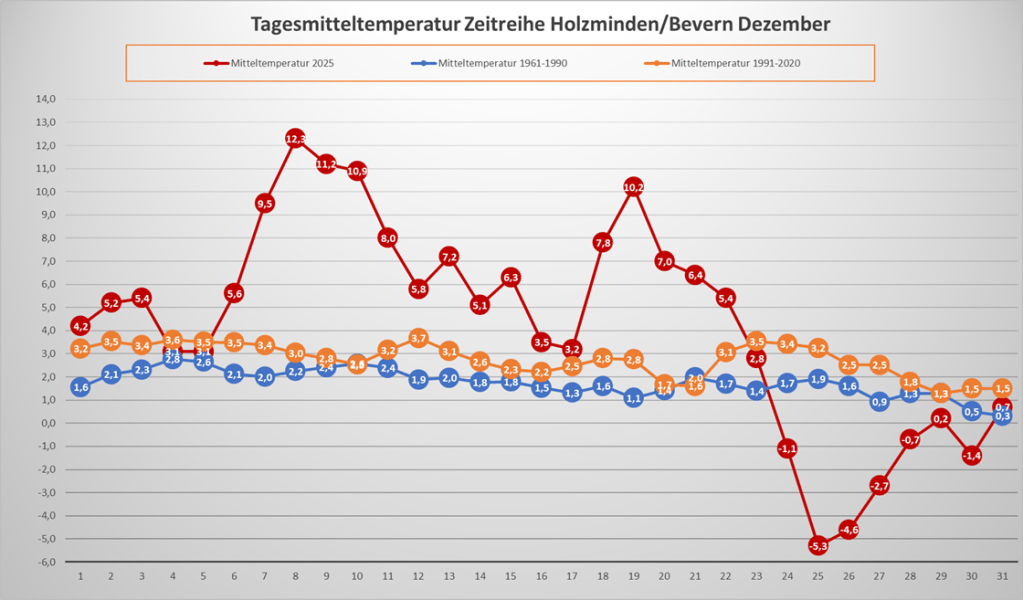

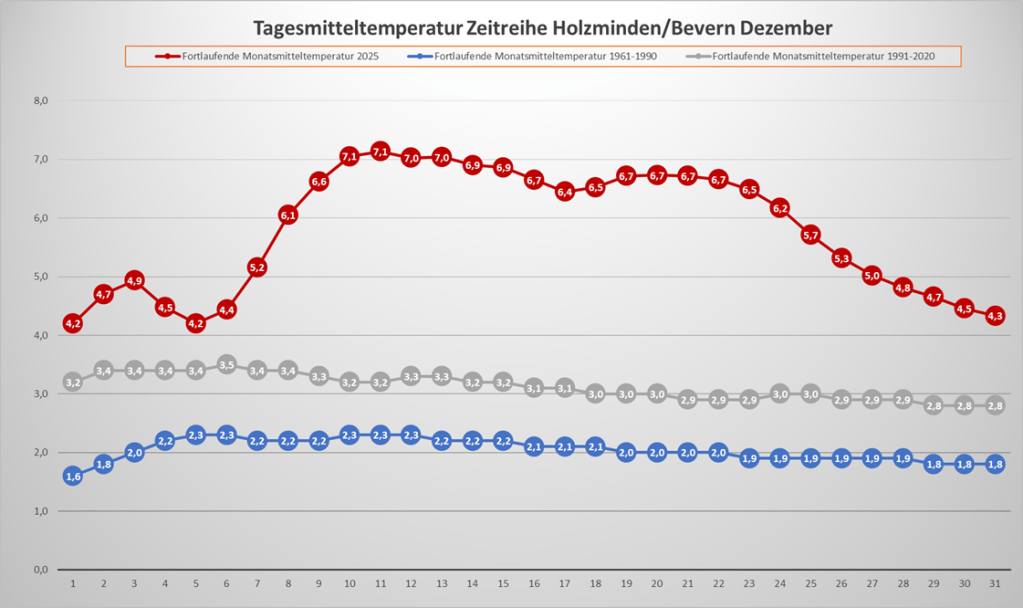

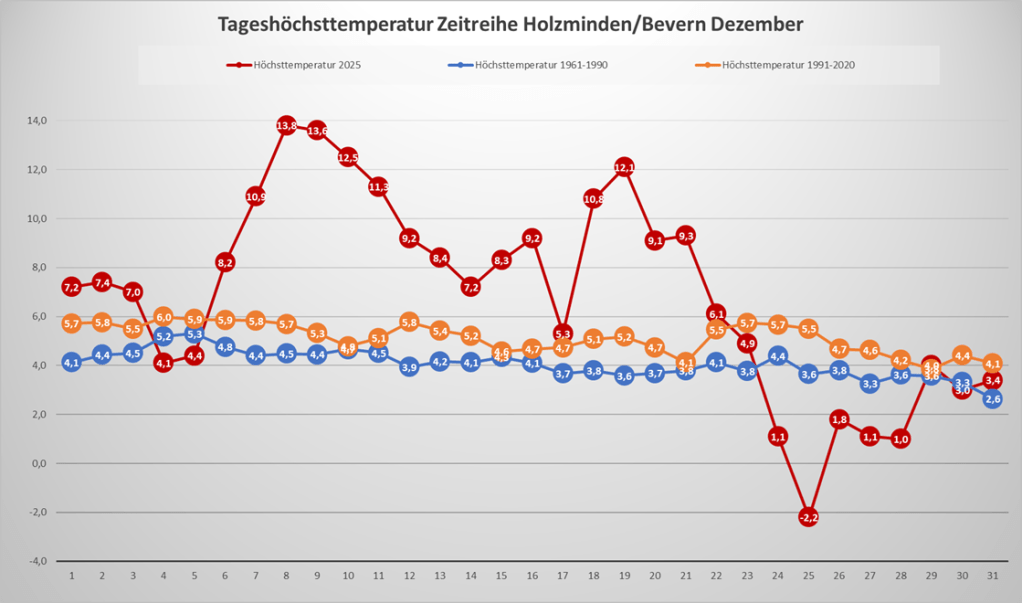

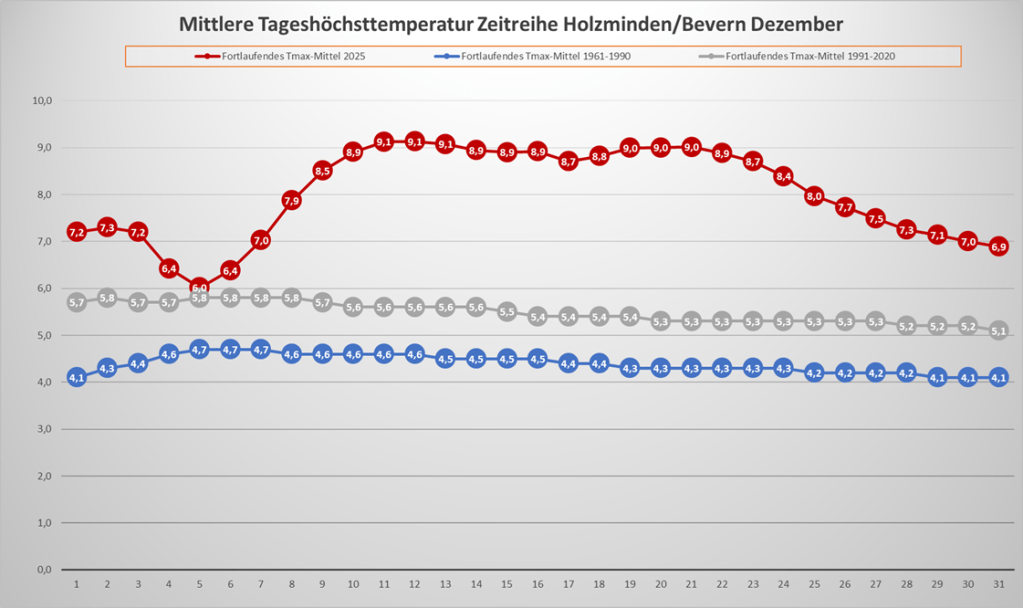

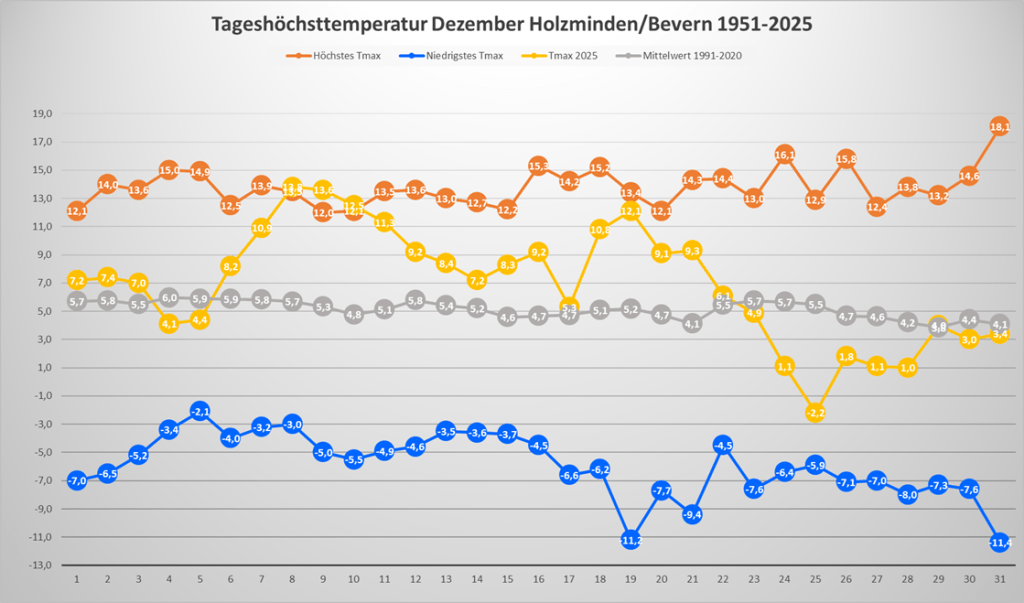

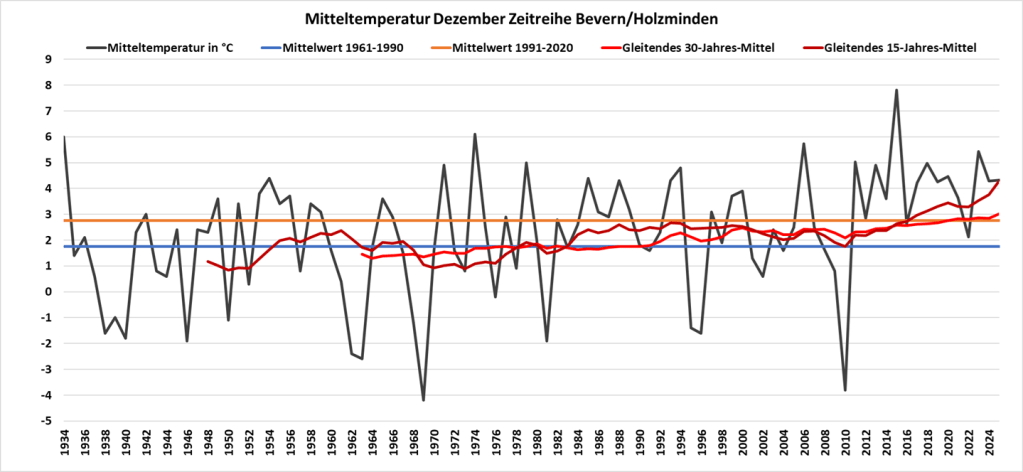

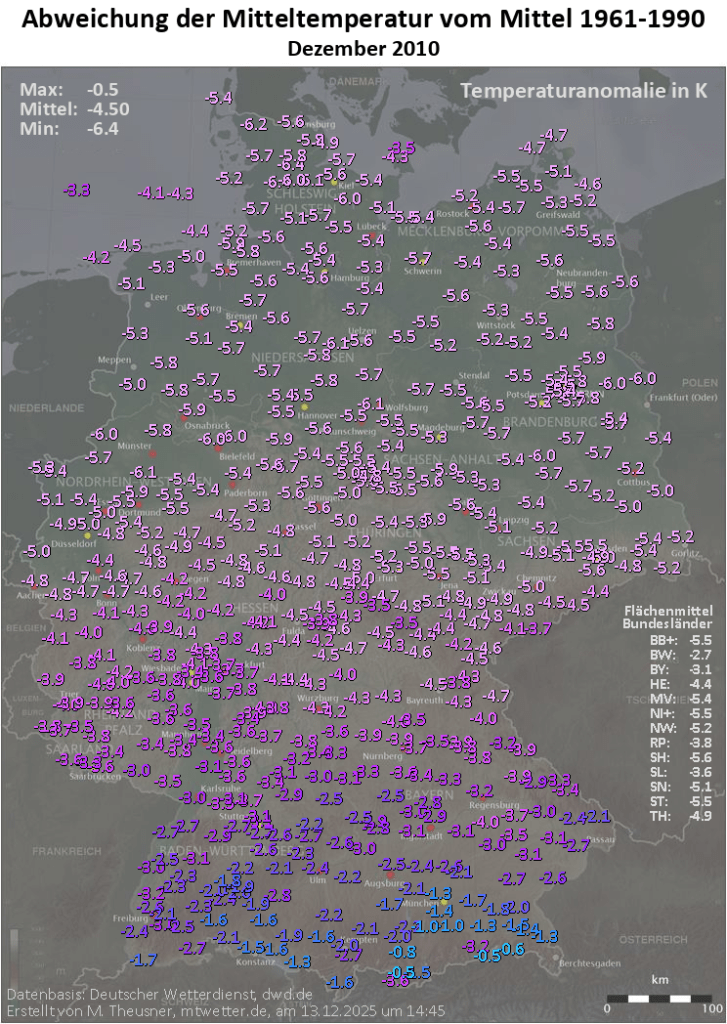

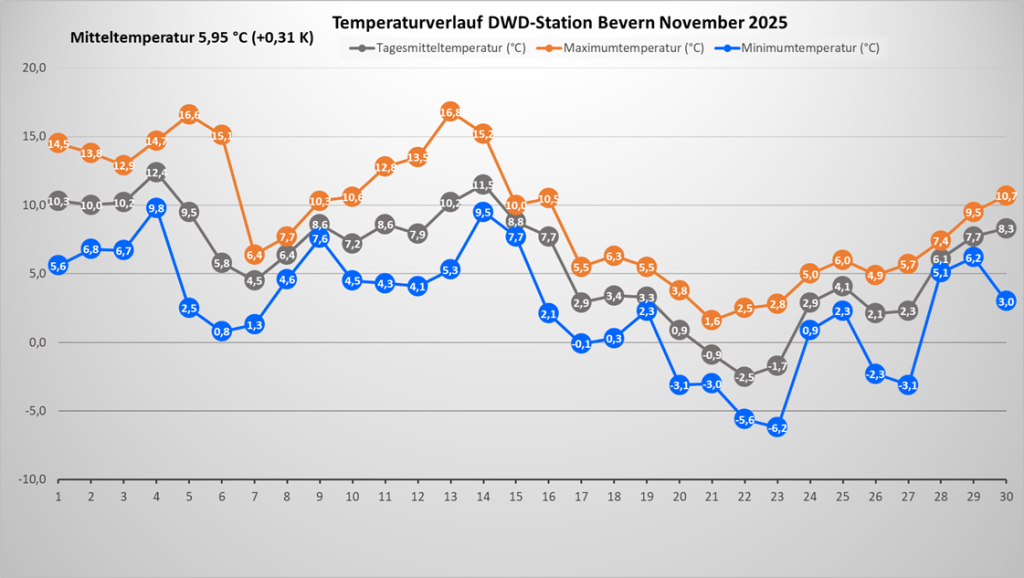

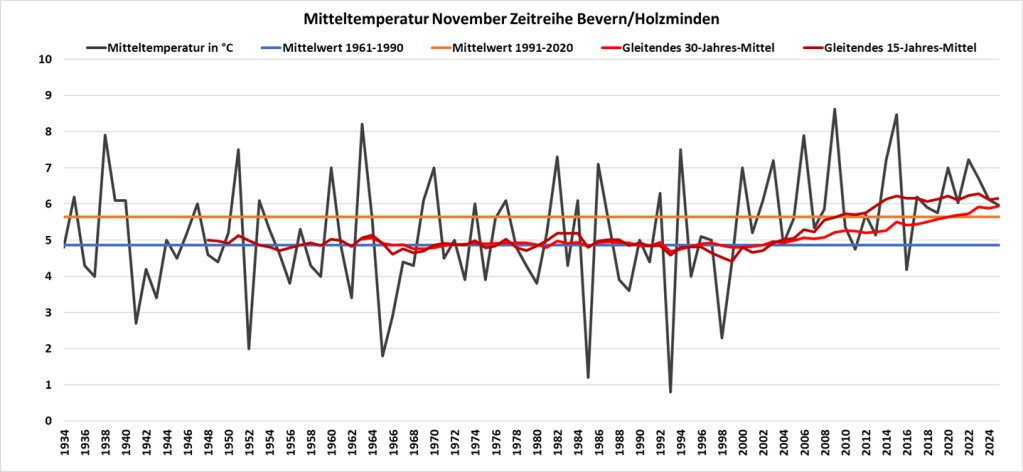

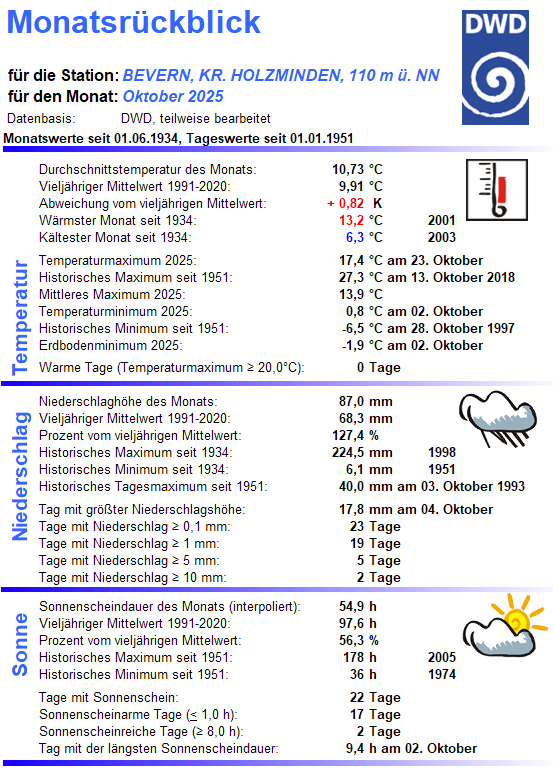

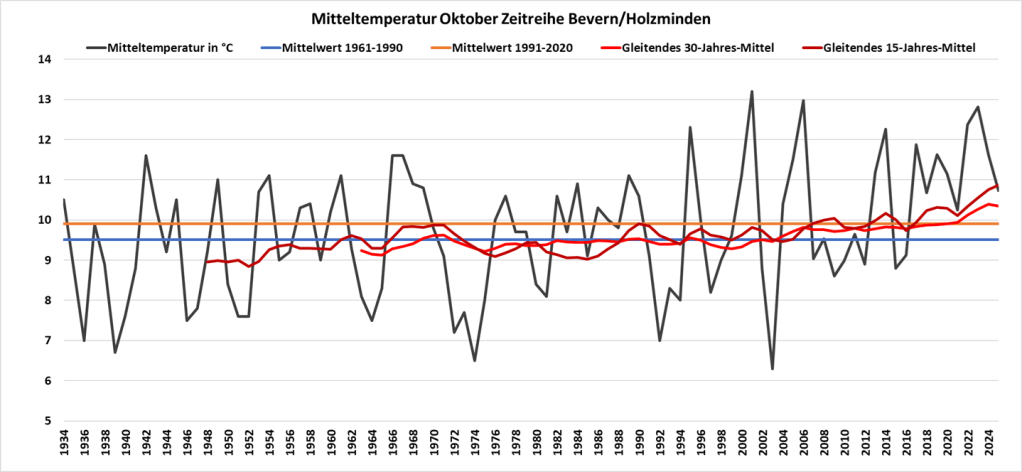

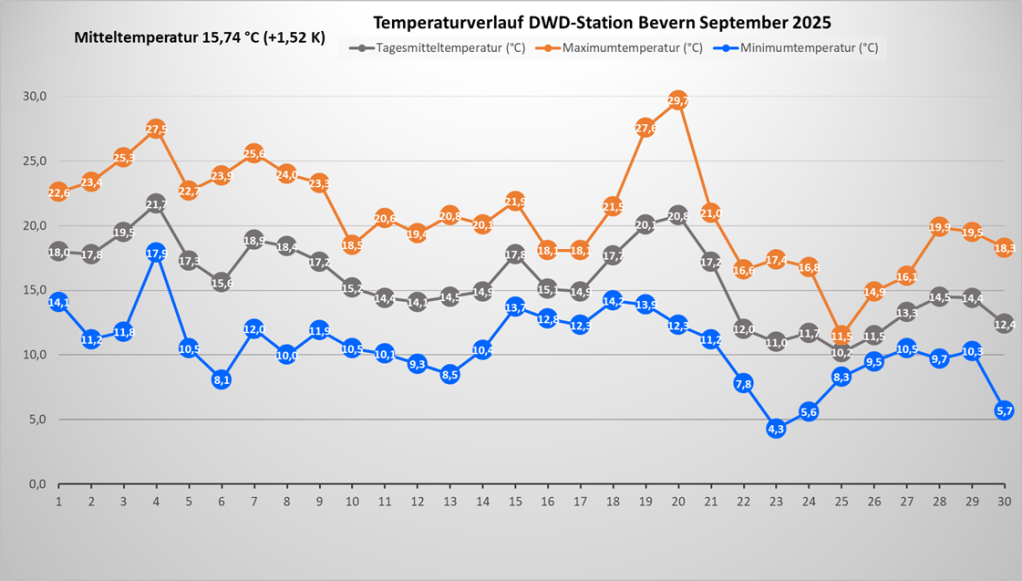

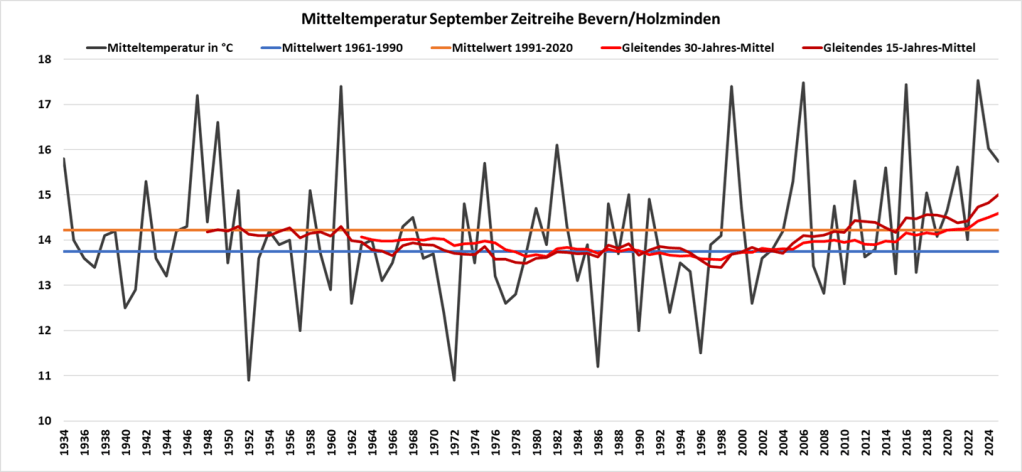

Mit einer Monatstemperatur von 0,16 °C war der Januar 2026 an der DWD-Klimastation in Bevern um 1,7 Grad kälter als im Mittel der Jahre 1991 bis 2020 und gleichzeitig der erste Monat seit dem Mai 2021 (!), der auch unter dem Klimawert der Periode 1961-1990 landete, den er um 0,25 K verfehlte. Der letzte noch kältere Januar stammt aus dem Jahr 2017 mit einer Monatstemperatur von -1,03 Grad. Der Start ins neue Jahr verlief mäßig kalt bis kalt mit leichten Nachtfrösten und Tageswerten meist etwas über dem Gefrierpunkt, bevor sich zum zweiten Wochenende stärkerer Frost ankündigte. Der kam dann auch, blieb aber bei den Tiefstwerten ein Stück über dem zunächst angenommen Strengfrost von unter -10 Grad, weil Wolken und Nebel eine stärkere Auskühlung über der Schneedecke verhinderten. Der kälteste Tag des Monats war der 11., als am Abend ein Minimum von -9,7 °C gemessen wurde, nachdem das Maximum mittags bei -4,5 °C erreicht worden war.

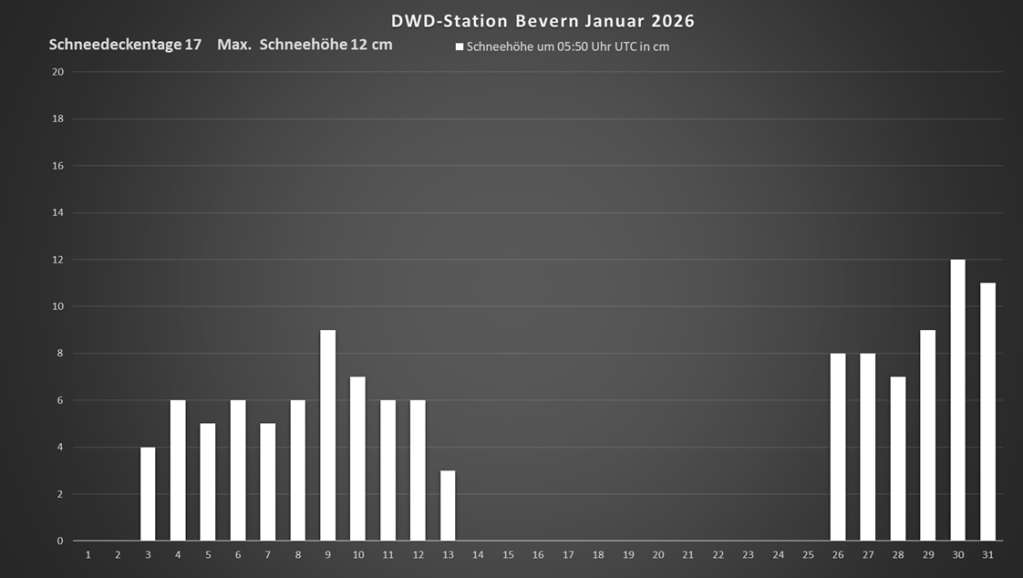

Anschließend verdrängte mildere Luft aus Südwesten die Kälte vorübergehend nordostwärts, ließ die Höchstwerte zur Monatsmitte in den zweistelligen Bereich ansteigen und den Schnee vollständig abtauen. In der dritten Dekade stellte sich eine Grenzwetterlage über Deutschland ein mit einem eisigen Nordosten und einem milden Westen und Südwesten sowie einer Übergangszone dazwischen mit unserer Region mittendrin. Unter regelmäßigen Nachtfrösten und Höchstwerten meist nur ganz leicht über dem Gefrierpunkt konnte sich zum zweiten Mal eine Schneedecke bis in die Niederungen ausbilden, die über das Monatsende hinaus anhielt. Insgesamt gab es 24 Frost- und vier Dauerfrosttage sowie 17 Tage mit einer Schneedecke in Bevern mit einer maximalen Höhe von zwölf Zentimetern am 30.01. und einer mittleren Höhe von immerhin sieben Zentimetern.

An der Station in Silberborn lag die Monatstemperatur bei -1,5 °C, was einem Minus von 1,3 K gegenüber dem Mittel der Jahre von 1991-2020 entspricht, während der Klimawert von 1961-1990 noch ganz leicht um 0,1 K übertroffen wurde. Die in Relation zum lokalen Klima nicht ganz so kalte Bilanz gegenüber der Station Bevern erklärt sich dadurch, dass der Ausfluss aus den hochreichenden Kaltluftkörpern in Nordosteuropa sehr flach erfolgte und sich nach oben hin weniger entfalten konnte, was sich am deutlichsten an der auf 1.135 Metern gelegenen Wetterstation des DWD auf dem Brocken zeigte, an der es nur ein Zehntelgrad kälter war als im Mittel der Jahre 1991-2020 – die geringste negative Abweichung in der gesamten Nordhälfte Deutschlands.

In Silberborn war ebenfalls der 11. Januar der kälteste Tag des Monats mit einer Tagestemperatur von -8,5 °C, einem Minimum von -12,3 °C und einem Maximum von -4,2 °C. Es wurden 27 Frost- und 18 Dauerfrosttage gezählt, frostfrei war es nur für vier Tage vom 13. bis 16.; allerdings reichte die Milderung zur Monatsmitte, um die stattliche Schneedecke abgesehen von kleinen Resten vollständig abtauen zu lassen. Zuvor lagen im Bereich der Wetterstation im Kurgarten bis 37 cm, an manchen Stellen im Ort auch um die 40 cm und damit so viel wie seit Februar 2021 nicht mehr. Der Januar 2017 brachte es in der Spitze zwar „nur“ auf 35 cm, damals hielt sich die Schneedecke aber über den gesamten Januar und die erste Februarhälfte hinweg für über sechs Wochen. In diesem Jahr nahm der Schnee ab dem 26. einen neuen Anlauf und wuchs bis zum Monatsende wieder auf eine Höhe von rund 20 cm an. Unter dem Strich waren es 23 Schneedeckentage mit einer mittleren Höhe von 19 cm.

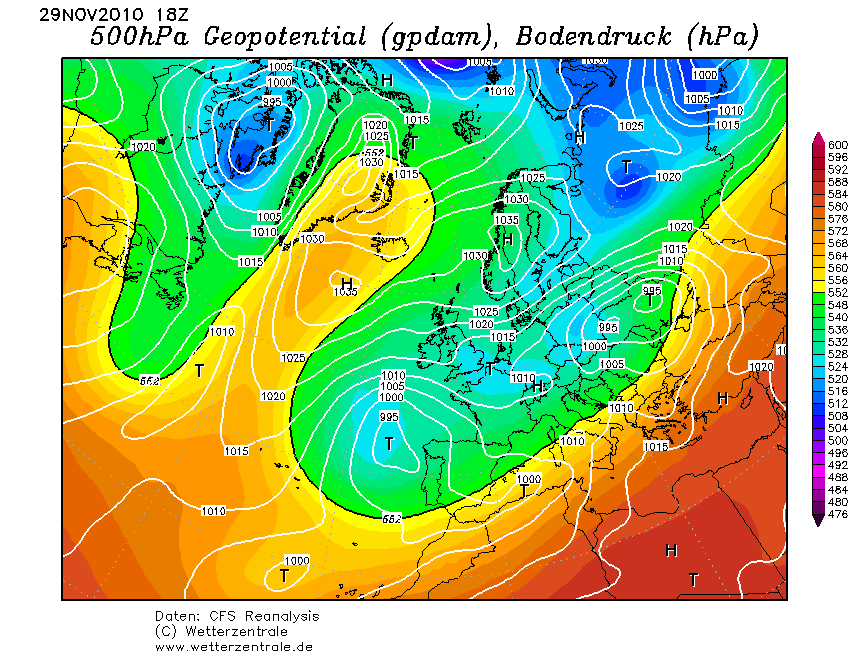

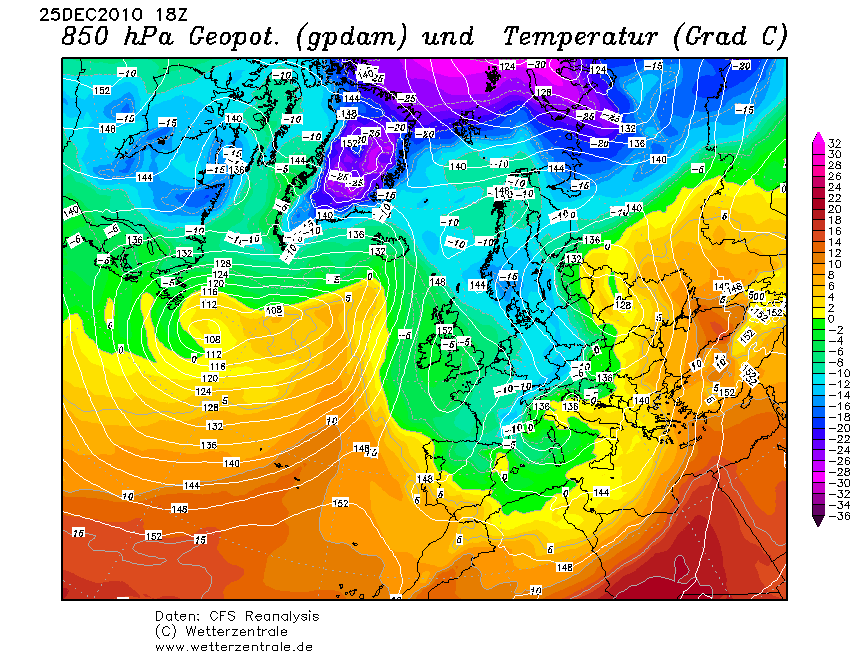

Die Analyse der Großwetterlagen über Europa zeigt zu Monatsbeginn tiefdruckgeprägte Nordwest- und Nordlagen, die für Schnee und moderate Kälte sorgten. Mit leichtem Hochdruckeinfluss zum Ende der 1. Dekade trat die vorübergehende Frostverschärfung ein, bevor anschließend Tiefs aus Westen und Südwesten ihre Bemühungen intensivierten, nordostwärts vorzudringen. Sie prallten dabei am großen Hochdruckblock über Nordosteuropa ab, ihre Ausläufer schafften es aber bis zu uns im Rahmen einer winkelförmigen Westlage (WW) mit milderer Luft und Niederschlägen, die bis in die höheren Lagen rasch in Regen übergingen. Nach Monatsmitte kam es zur bereits beschriebenen Grenzwetterlage über Deutschland in bodennah meist leicht südöstlicher Strömung, zunächst eher hochdruckgeprägt mit zehn trockenen Tagen am Stück, bevor sich in der zweiten Hälfte der dritten Dekade Tiefdruckeinfluss aus dem Mittelmeerraum nordwestwärts ausbreitete und zu neuen Schneefällen führte.

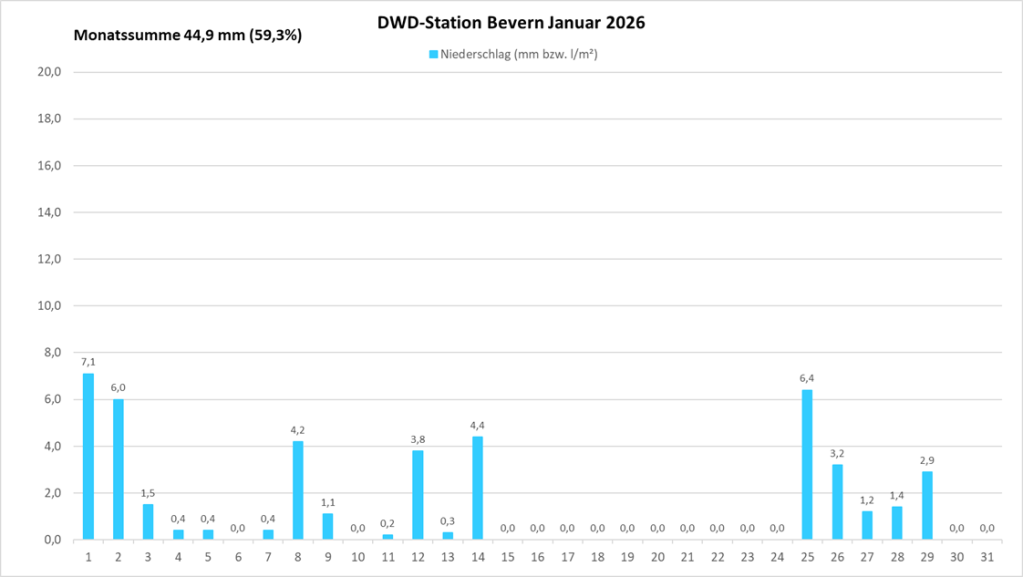

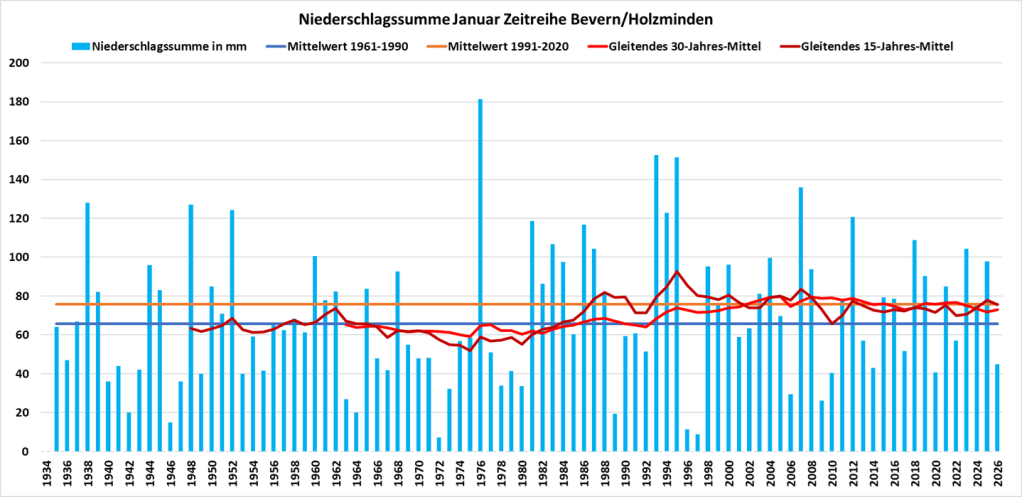

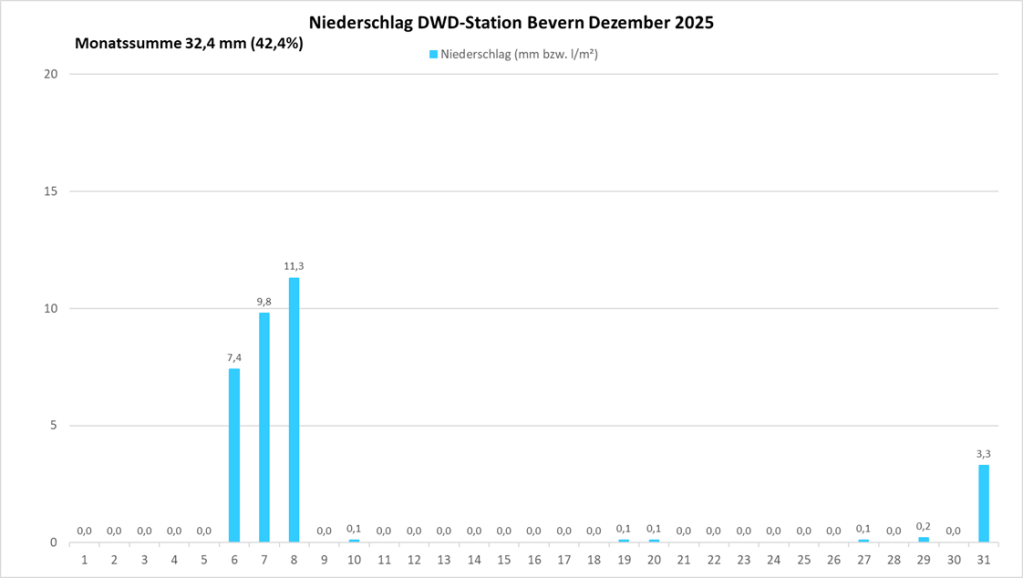

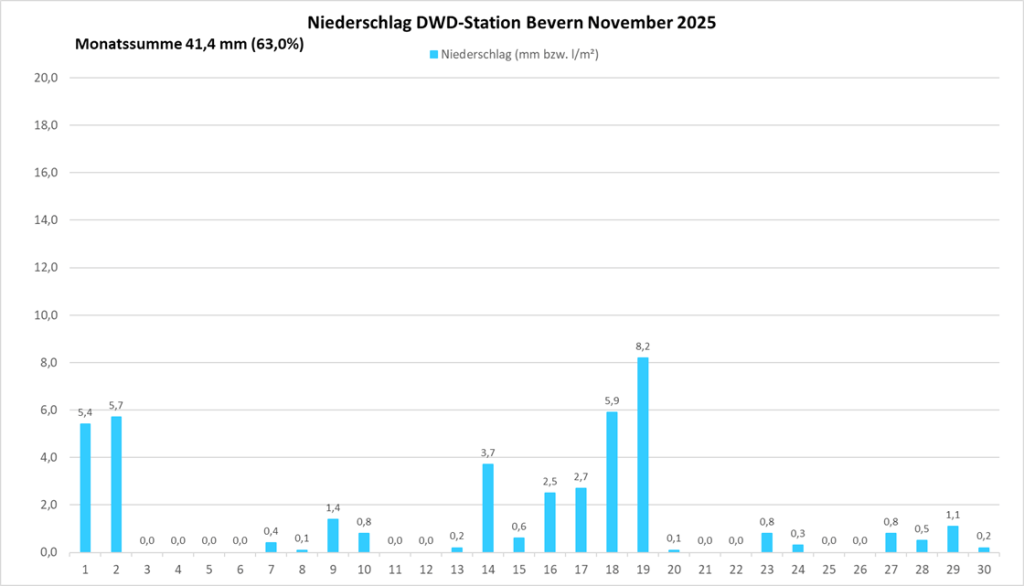

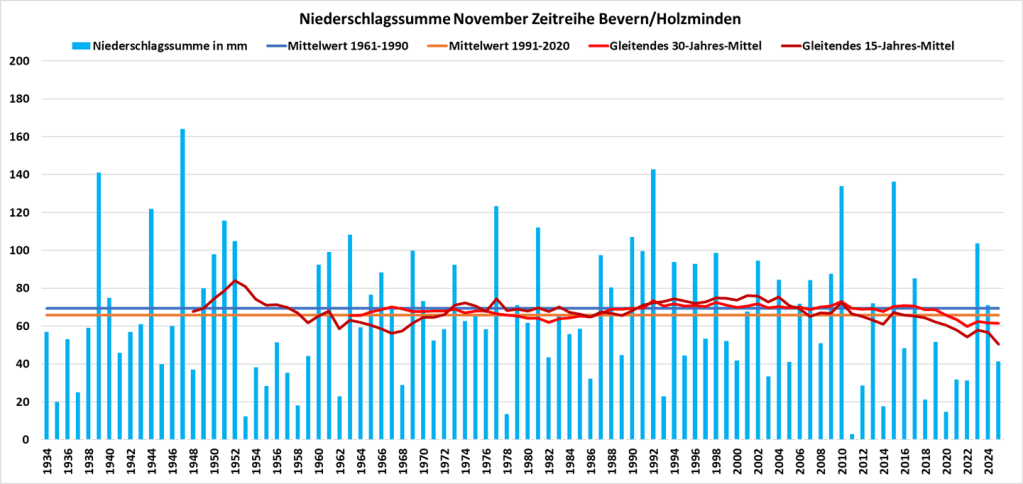

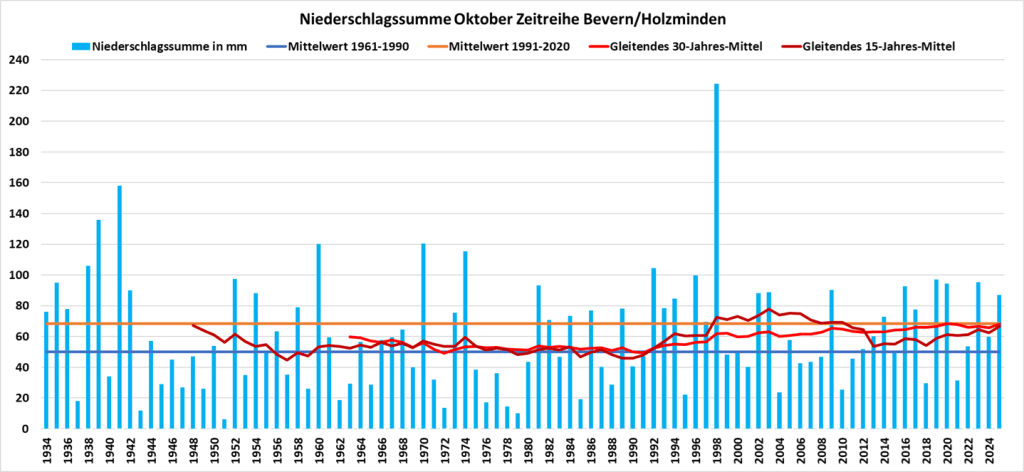

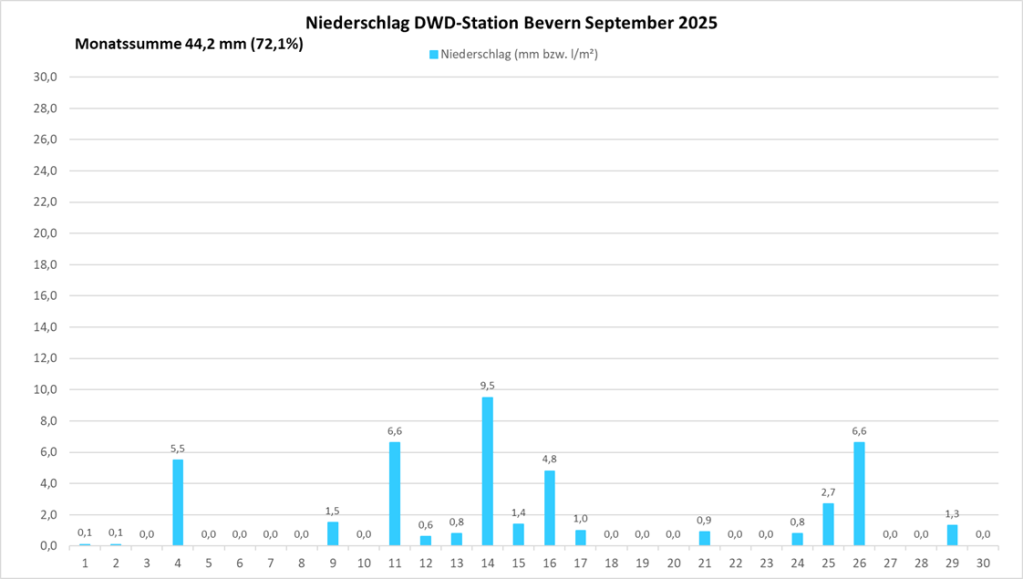

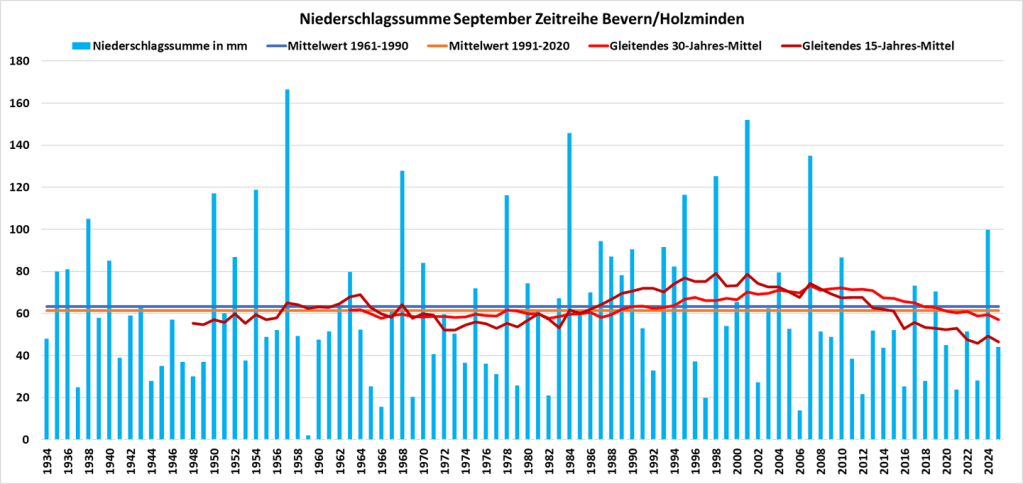

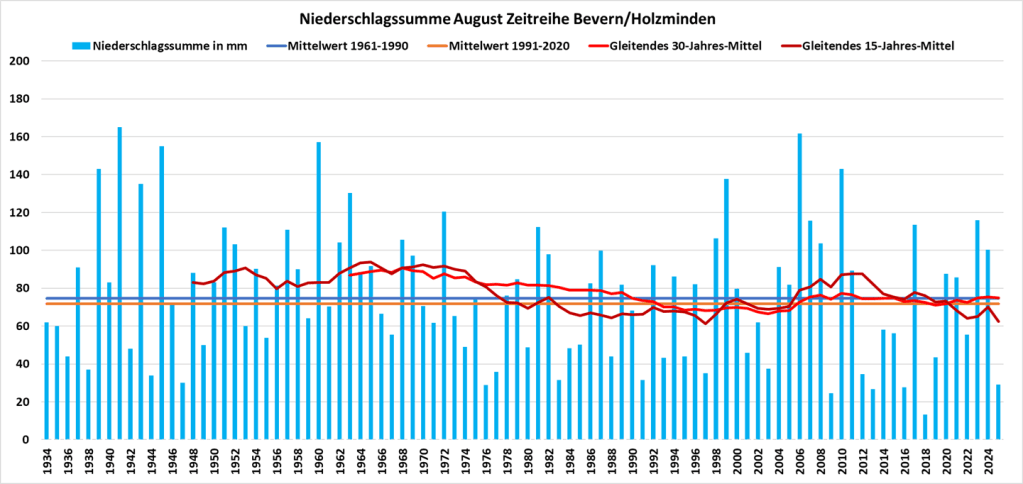

Da nun so viel von ergiebigem Schneefall die Rede war, könnte man leicht zu dem Schluss kommen, es habe sich um einen niederschlagsreichen Monat gehandelt – doch ganz das Gegenteil war der Fall. Der Januar 2026 reiht sich in die seit nunmehr einem Jahr anhaltende und nur kurz unterbrochene Serie von deutlich zu trockenen Monaten ein, lediglich Hellental blieb nicht weit von seinem langjährigen Mittelwert entfernt. Der scheinbare Widerspruch zwischen viel Schnee und wenig Niederschlag löst sich auf, wenn man sich die Tageswerte genauer anschaut: Das, was vom Himmel fiel, bestand diesmal zumeist aus Schnee oder Schneeregen und nur zu einem sehr geringen Teil aus reinem Regen. So reichte es meist nur für 17-18 Niederschlagstage – ein für Januar unterdurchschnittlicher Wert -; mehr als fünf Millimeter in 24 Stunden fielen meist nur drei bis vier Mal und mehr als zehn Millimeter nur im Solling.

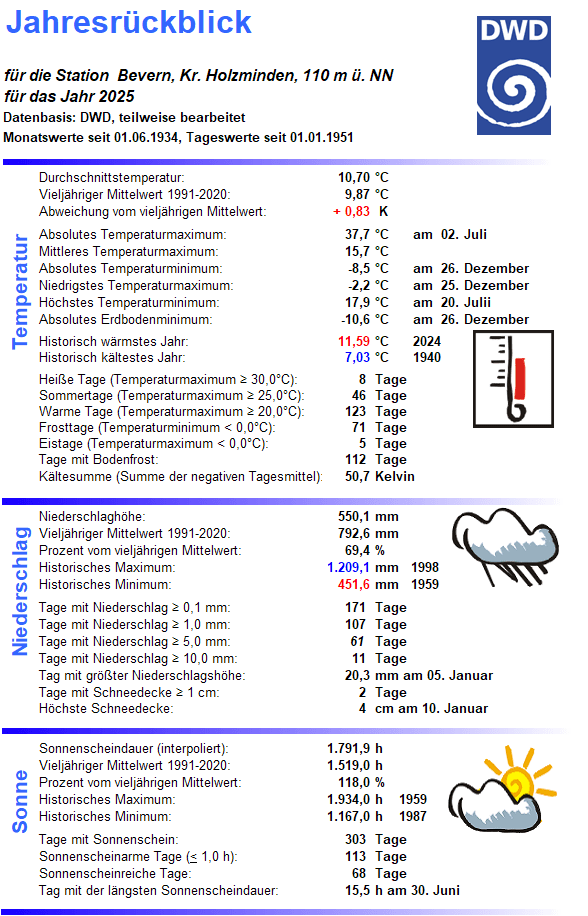

Die höchste Monatssumme meldete Hellental mit 87 mm, gefolgt von Silberborn mit 77 mm, was aber dort bereits ein Minus von gut 25% zum Mittel von 1991-2020 bedeutet. In Polle fielen 65,5 und in Ottenstein 61 mm, es folgt Lüchtringen mit 56 mm und dann ganz nah beieinander Hehlen mit 46 sowie Vorwohle und Bevern mit je 45 mm. Für die Klimastation in Bevern reichte es damit nur für 60% eines durchschnittlichen Januars und die 12-Monatssumme seit Februar 2025 beträgt dort ganze 497 mm – ein Defizit von fast 300 mm innerhalb eines Jahres. Nur zweimal seit Aufzeichnungsbeginn war es noch trockener in diesem Zeitraum: 1959/60 und 1976/77.

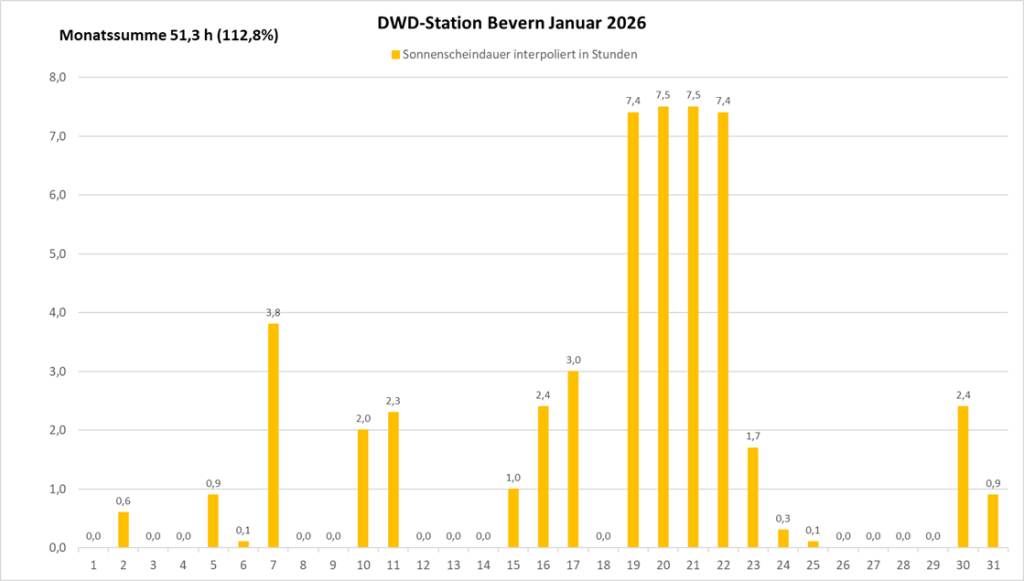

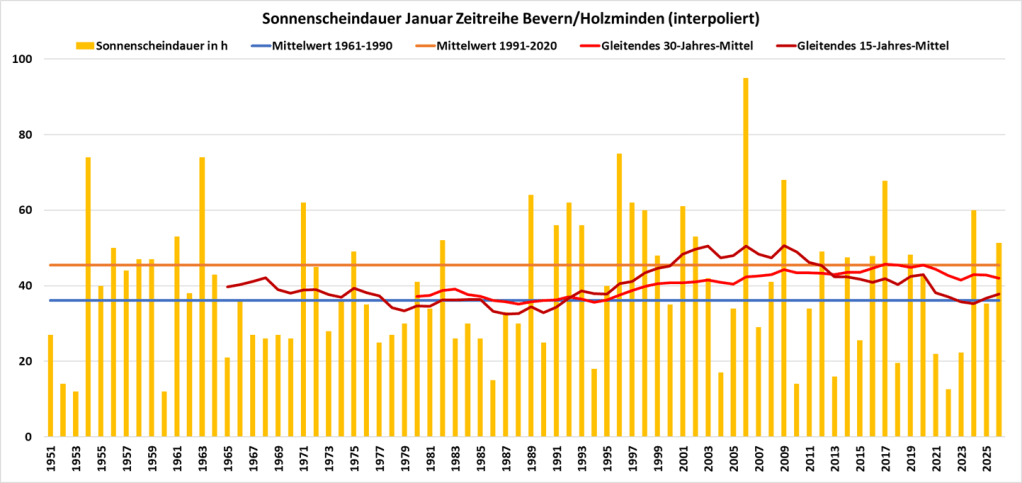

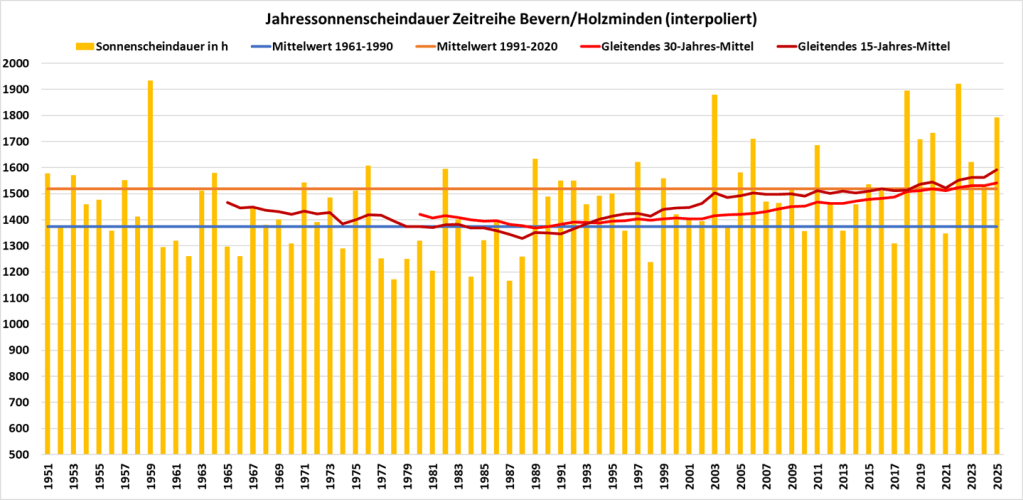

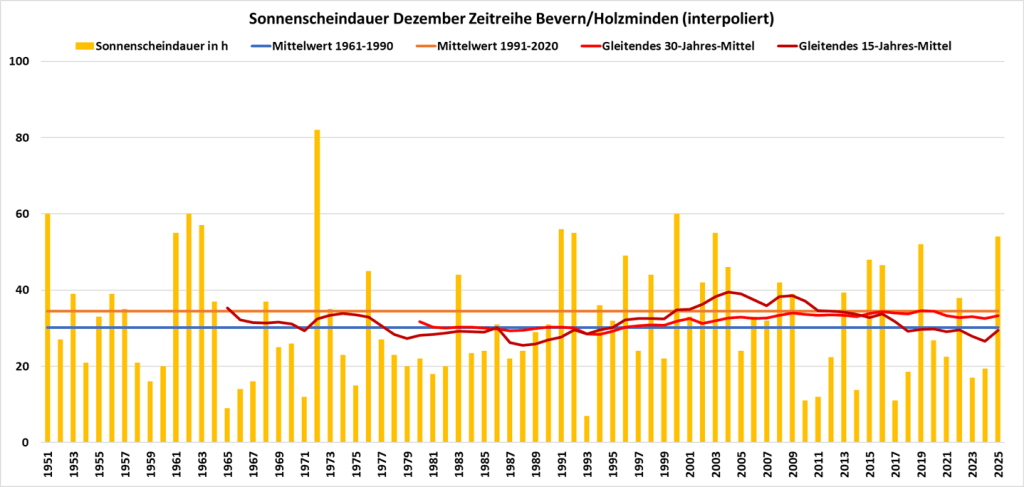

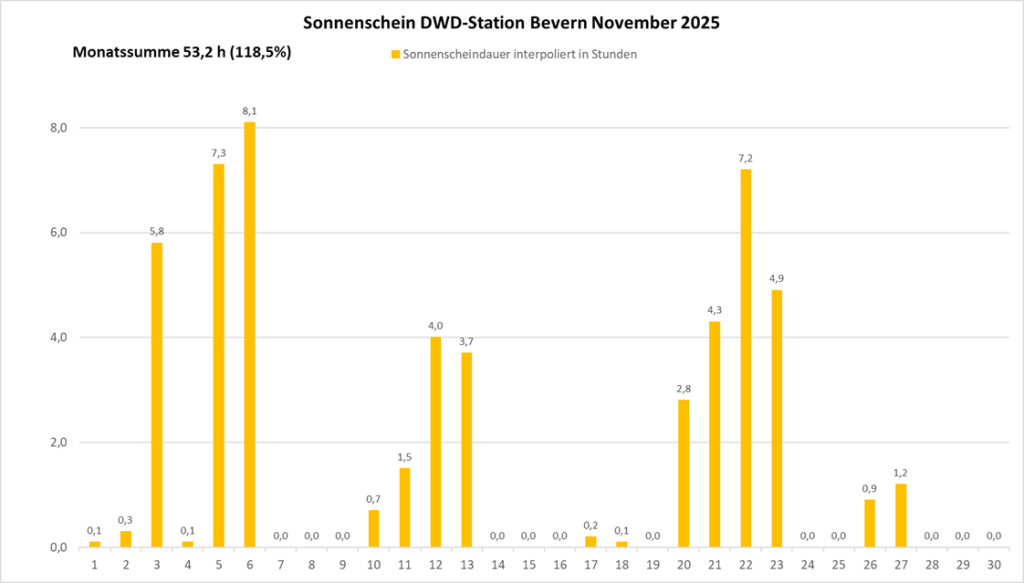

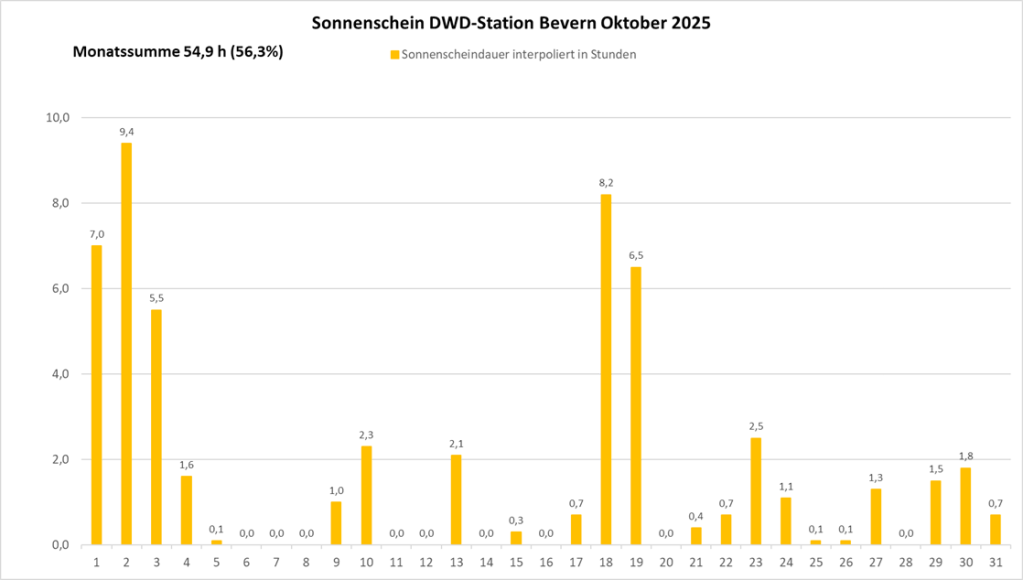

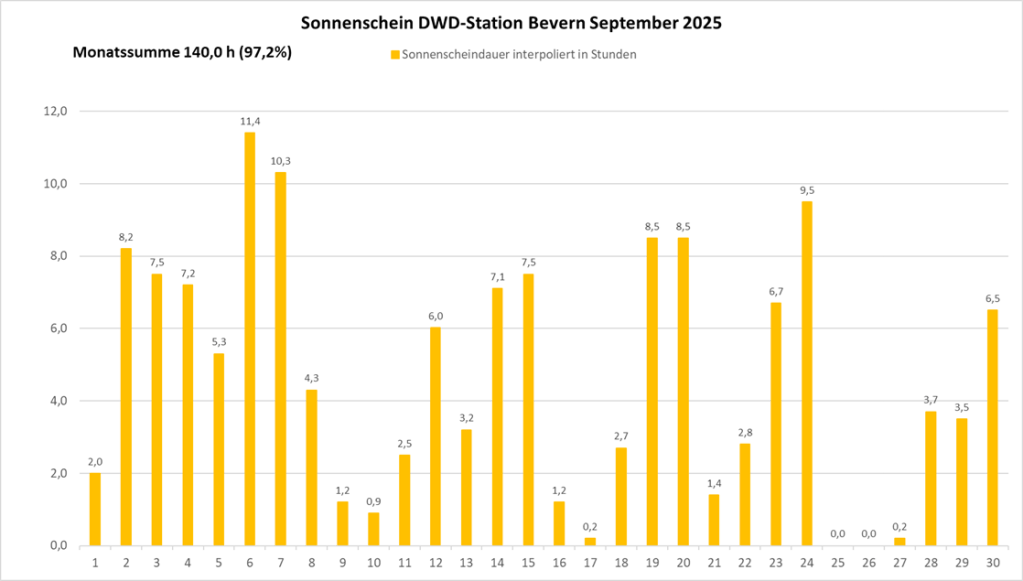

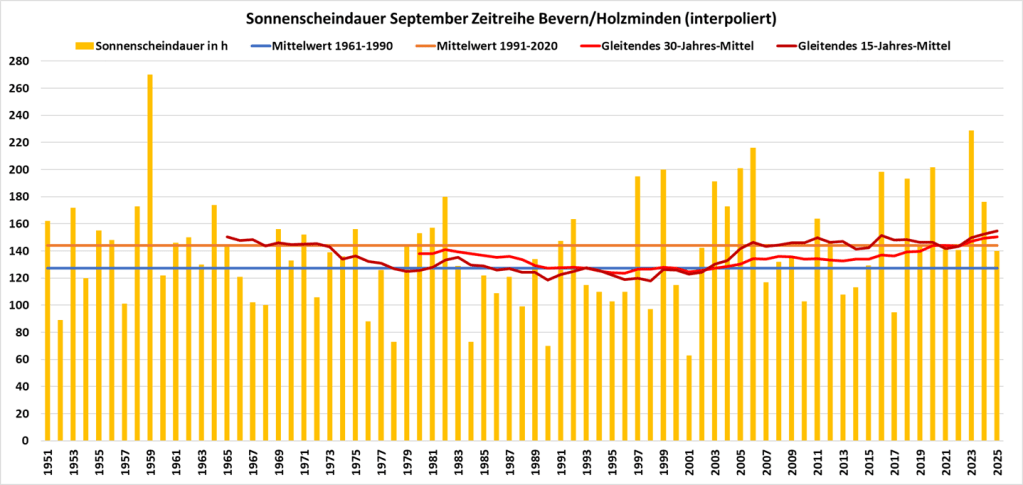

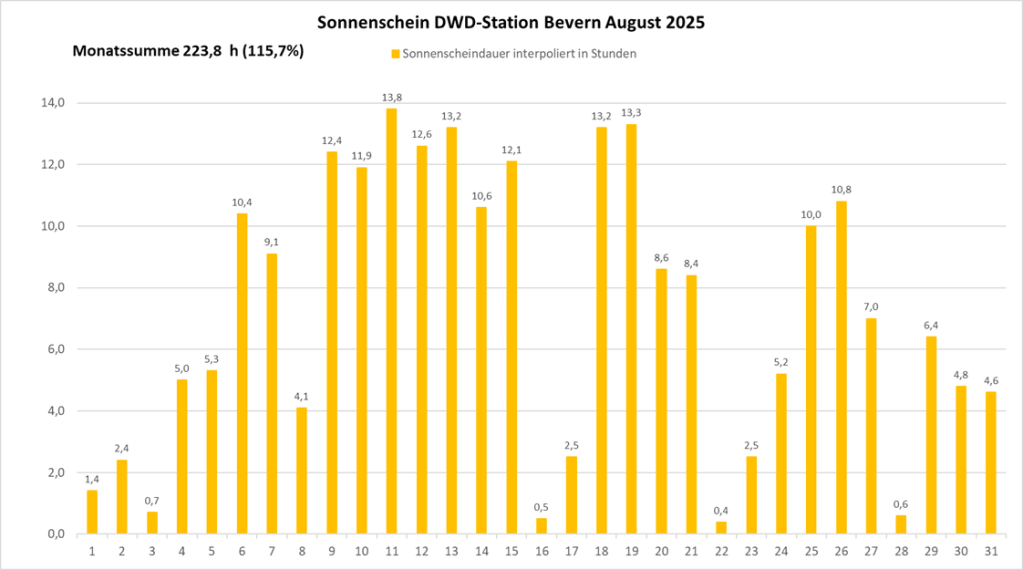

Ein zumindest leichtes Plus gab es hingegen bei der Sonnenscheindauer, die mit gut 51 Stunden um rund sechs Stunden über dem Mittel der Jahre 1991-2020 lag. Wer trotzdem einen weitgehend grauen Monat in Erinnerung hat, liegt damit nicht einmal falsch, denn weit über die Hälfte der Monatssumme fiel auf die vier Tage vom 19. bis 22., die es aber in sich hatten: Einerseits wurde täglich nahezu die maximal messbare Tagessumme von siebeneinhalb Stunden erreicht, zudem gab die sehr geringe Bewölkung dieser Tage den Blick auf ein Farbspektakel am Nachthimmel frei: Gleich zweimal, am 19. und 20., gab es das Naturschauspiel von Polarlichtern in vorwiegenden Rot- und Grüntönen in Folge eines starken Sonnensturms zu bewundern – magische Momente, die viele mit ihrer Kamera oder dem Smartphone festhielten und teilten.

Der Wind erreichte seine maximale Stärke gleich zu Neujahr mit vereinzelten Böen der Stärke 7-8, an der Station Alfeld-Gerzen auch bis 9, und pustete die Rückstände des Silvesterfeuerwerks in der Luft rasch von dannen. Anschließend nahm die Stärke bis zum Dreikönigstag kontinuierlich ab, stieg am 7. nochmals kurz an (Bft. 6-7), was gebietsweise für Schneeverwehungen sorgte, und pendelte sich danach bei Mittelwinden von 2-3 und Böen von 4-5, stellen- und zeitweise bis 6 ein.

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.