Der April 2021 war der kälteste seit 1977 und schneereichste seit 1984

Rückblick auf den April 2021 im Oberwesertal und im Hochsolling

Häufig berichten wir an dieser Stelle von neuen Wärmerekorden, so auch vor wenigen Wochen im Märzrückblick, als erstmals ein meteorologischer Sommertag im ersten Frühjahrsmonat gemessen wurde. Doch auch in Zeiten des Klimawandels gibt es Ausnahmen hin zur kalten Seite, wie der April nun eindrucksvoll unterstrichen hat. Sprichwörtlich macht er ja, was er will – und er wollte in diesem Jahr vor allem eines: kalt sein. Und das nicht nur ein bisschen, sondern so sehr wie seit 1977 nicht mehr. Doch nicht nur die Temperaturen erinnerten oft mehr an Spätwinter als an Frühling, auch der optische Eindruck unterschied sich deutlich von den Aprilbildern der vergangenen Jahre: Was da an weißen Flocken durch die Luft schwirrte und zu Boden fiel, war nicht etwa die Obstblüte, sondern echter Schnee – und der blieb am Ende der ersten Woche sogar liegen, so spät im Jahr wie lange nicht. Im Hochsolling waren es teils bis zu zehn Zentimeter, doch auch in den Niederungen wurde es vorübergehend so weiß wie seit Mitte der 1980er Jahre nicht mehr.

Mit einer Monatstemperatur von 6,64 °C war der April 2021 an der DWD-Station in Bevern um 2,9 Kelvin kälter als das Mittel der aktuellen Klimaperiode 1991-2020. In den letzten 15 Jahren hatte es im zweiten meteorologischen Frühjahrsmonat mehrfach sehr warme Vertreter mit Temperaturen über elf Grad gegeben, der Rekord vor drei Jahren kratzte sogar an der 13-Grad-Marke. Zwischendurch gab es zwar auch immer wieder kühlere Exemplare, aber wirklich kalt war es seit nunmehr 20 Jahren nicht – 2001 wurde letztmals das ältere und niedrigere Klimamittel der Jahre 1961-1990 von 7,93 °C verfehlt. Ähnlich tief wie in diesem Jahr war das Temperaturniveau zuletzt im April 1997, als es keine Wetterstation vor Ort im Wesertal gab und sich aus den Werten der Umgebung wie Hameln und Oberweser (heute Wesertal) sowie Moringen-Lutterbeck ein Wert von 6,7 °C errechnet. Auch 1986 kommt auf eine Apriltemperatur von 6,7 °C, gemessen an der damaligen Station in Holzminden am Bergblick/Sonnenwinkel, zweifelsfrei noch kälter war es zuletzt im April 1977 mit 6,3 °C, die am Vorgängerstandort Über dem Gerichte ermittelt wurden.

Doch nicht nur Monatsmitteltemperatur fiel außergewöhnlich niedrig aus, auch die Tageswerte unterstreichen die hartnäckige Kälte: Mit elf Frosttagen in Bevern wurde der Rekord in der Messreihe Holzminden/Bevern aus dem Jahr 1958 eingestellt. Bodenfrost in fünf Zentimetern über dem Erdboden trat sogar an 19 Tagen auf und im Vergleich zu den durchschnittlichen täglichen Höchstwerten der letzten 30 Jahre waren 25 Tage im April kälter und nur fünf wärmer. Das Maximum wurde mit 19,8 °C gleich am Monatsersten erreicht und lag erstmals seit 1997 unter der 20-Grad-Marke.

Noch ein ganzes Stück kälter und spätwinterlicher liest sich die Bilanz im Hochsolling: An der DTN-Unwetterreferenzstation im Silberborner Kurgarten lag die Monatsmitteltemperatur bei nur 4,27 °C und damit um 3,2 K unter dem Klimawert der Jahre 1991-2020. Vergleichbar kalt war es in Silberborn zuletzt 1986 mit 4,28 °C und auch dort muss man bis 1977 zurückblättern, um einen noch kälteren April zu finden. Wärmster Tag war der 28. mit einem Höchstwert von 17,9 °C. An nur zwei weiteren Tagen gelang der Sprung über die 15-Grad-Marke, dafür gab es 13 Frosttage, am 6. und 7. sogar negative Tagesmittelwerte – und nicht nur das: Der Spätwinter meldete sich auch mit Schnee eindrucksvoll zurück. Auf knapp zehn Zentimeter wuchs die Schneedecke vorübergehend am Morgen des 7. April an – das ist selbst für diese Höhenlage ein ungewöhnlich hoher Wert zu einem solch späten Zeitpunkt im Jahr. Zuletzt hatte es Anfang April 1994 mit elf Zentimetern ähnlich viel Schnee in Silberborn gegeben, deutlich mehr war es zehn Jahre zuvor 1984, als in der ersten Aprildekade fast durchgehend Schnee lag und dabei stattliche Höhen von bis zu 32 cm gemessen wurden!

Was man aber auch festhalten muss: Einzelne Tage mit einer dünnen Schneedecke von meist 1-2 cm sind im Hochsolling auch in den letzten 30 Jahren im April immer wieder mal vorgekommen – ab und zu sogar noch nach Monatsmitte. Ganz anders sieht es im Wesertal aus: Auch dort finden sich bis zum Ende der 1980er Jahre immer wieder mal späte Schneedecken im April, meist nur kurz und auch nicht allzu hoch, aber es gab sie – in den Achtzigern immerhin in vier Jahren. 1984 ragt auch hier mit bis zu 15 cm deutlich heraus. Mit Beginn der globalen Erwärmung am Ende des Jahrzehnts war es dann wie abgeschnitten: 27 Jahre passierte nichts mehr, erst am 2. April 2015 gab es wieder eine offizielle Schneedeckenmeldung von der 2006 in Betrieb genommenen Station in Bevern, die mit einem Zentimeter aber gerade einmal die Mindesthöhe erreichte. Erst vor gut vier Wochen konnte Beobachter Manfred Springer an „seiner“ DWD-Station nun zum zweiten Mal seit Wiederbeginn der Messungen morgendliche handgemessene Schneehöhen im April nach Offenbach melden: Zunächst einen Zentimeter am 6. und einen Tag später sogar vier Zentimeter, die damit den höchsten Wert der Klimareihe seit 1984 und zugleich Stationsrekord am Standort Bevern im April bedeuten.

Auch die ehrenamtlichen Kollegen an den weiteren Messstellen in der Region setzten Schneemeldungen am Ende der ersten Aprilwoche ab: Je vier Zentimeter waren es in Lüchtringen, Ottenstein, Hehlen und Hellental, fünf in Polle, sechs in Amelith und sogar sieben in Vorwohle.

Woran lag es nun, dass dieser April deutlich aus dem Rahmen der jüngeren Vergangenheit herausfiel? Mit einer Trendwende beim Klima, da sind sich die Experten sicher, hat es nichts zu tun, die langjährige Entwicklung wird dadurch nicht in Frage gestellt. Oder, wie es Andreas Friedrich aus der Pressestelle des DWD formulierte: „Das, was wir im April erlebt haben, ist Wetter. Das war ein lokaler, kurzzeitiger Effekt.“ Mit dem Klimawandel, auch darauf wird seit Jahren hingewiesen, nimmt die Variabilität des mitteleuropäischen Klimas nicht ab, es gibt also weiterhin gerade in den Winter- und Frühlingsmonaten deutliche Abweichungen von den langjährigen Durchschnittswerten, wobei sich allerdings die Verteilung klar hin zur warmen Seite verschoben hat.

Eine tiefer gehende Analyse unter Einbeziehung der Stratopsphären-erwärmungen zu Jahresbeginn hat Kurt Hansen hier verfasst: http://www.wzforum.de/forum2/read.php?27,3961361

Seinen lesenswerten und lehrreichen Blog findet man hier: http://kurthansen-meteo.blogspot.com/

Immerhin lässt sich auch für die weniger versierten Hobbymeteorologen anhand der Großwetterlagen und -typen leicht erklären, warum es in diesem April kaum warm und oft kalt werden konnte: Über dem Nordatlantik hatte sich eine Hochdruckzone gebildet, die zum einen die Westwindströmung blockierte und zum anderen im Zusammenspiel mit Tiefdruck über Nordeuropa Luft aus polaren Breiten zu uns führte – je nach Lage der Druckgebilde herrschten in Deutschland Nordwest-, Nord- oder Nordostlagen – sie machten 24 von 30 Tagen aus.

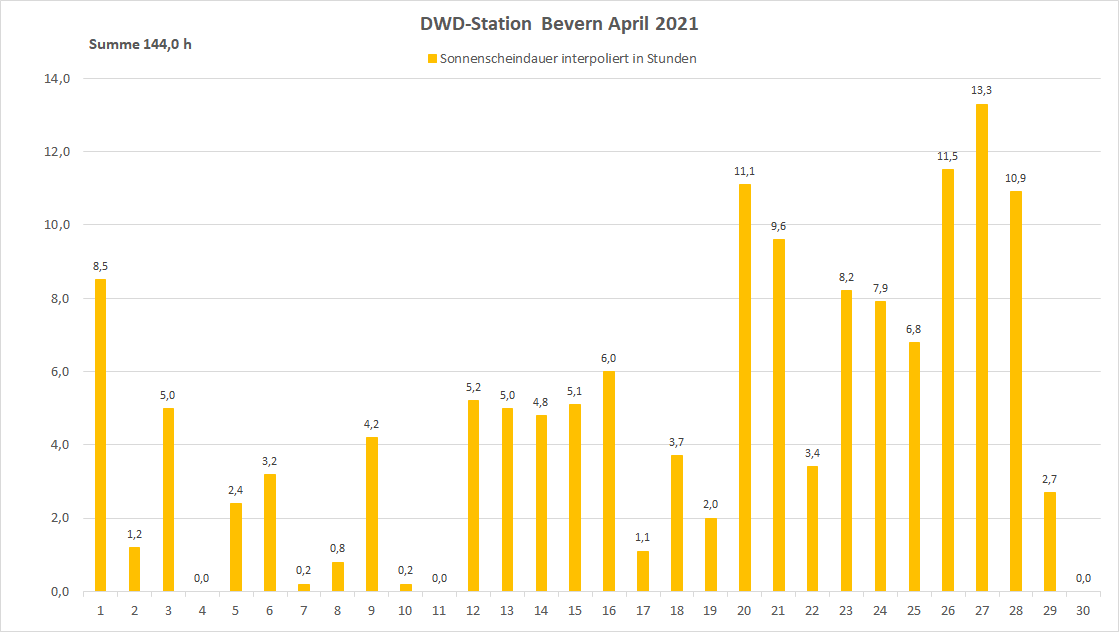

In der vorwiegenden Nordströmung war der Wettercharakter durchaus apriltypisch wechselhaft, so dass sich stark bewölkte und heitere Abschnitte im Tagesverlauf oft rasch abwechselten und es nur wenige vollständig trübe Tage gab, ebenso reichte es kaum einmal für durchgehenden Sonnenschein. Von den als sonnenscheinreich eingestuften Tagen mit mindestens elf Stunden Sonnenschein gab es nur drei – im letzten April waren es noch 18 gewesen. Vor einem Jahr gab es mit 294 Stunden noch einen neuen Allzeitrekord bei der Monatssumme, diesmal musste man sich mit weniger als der Hälfte, genauer: mit 144 Stunden begnügen. Damit wurde das Klimamittel der Jahre 1991-2020 um ca. 28 Stunden oder gut 16% verfehlt.

Überdurchschnittlich war dagegen die Niederschlagssumme, zumindest an der Station in Bevern, wo mit 56,7 mm das Mittel der vergangenen 30 Jahre um immerhin 24% übertroffen wurde. Zuletzt hatte es oft längere Trockenheit im April gegeben, mehr Regen war in Bevern zuletzt 2008 gefallen. Auch die Werte aus Lüchtringen und Vorwohle lagen sehr ähnlich mit rund 58 mm, im Nordwesten des Kreises war es allerdings ein ganzes Stück trockener: In Polle wurden knapp 49 mm gemessen und in Ottenstein und Hehlen sogar nur 39 bzw. 38 mm. Auch im klimatisch nasseren Sollingumfeld gab es Unterschiede: Am meisten fiel in Hellental mit fast 71 mm, weiter südwestlich in Amelith auf ähnlicher Höhe waren es nur knapp 54 mm und Silberborn lag mit 61,7 mm nicht nur geographisch dazwischen. Der dortige Wert liegt geringfügig über dem Mittel der Jahre 1991-2020, so dass es zumindest keinen weiteren zu trockenen Monat im Hochsolling gab, von einer nachhaltigen Entspannung für die Wälder aber auch nicht die Rede sein kann.

Titelfoto: Annette Mokross, Polle

Die Diagramme öffnen sich wie immer per Klick in größerer Ansicht: